コラム 『日本映画の玉(ギョク)』 『お荷物小荷物』とその時代 前篇 Text by 木全公彦

『お荷物小荷物 沖縄篇』概略

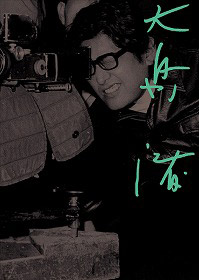

であるから“脱ドラマ”の極めつけであった佐々木守脚本による『お荷物小荷物』も、当然ゴダールと大島渚の映画からパクったことは、当時としてもあからさまだったはずで、まだゴダールも大島渚も知らぬ年齢であったけれども、佐藤慶やら戸浦六宏やら大島渚とは浅からぬ関係にある濃厚な俳優陣が脇を固め、毎回のようにギャグとして毛沢東語録を持ち出すのだから、中学に入ってゴダールや大島渚の映画を見るようになって、「モトネタはこれか」と妙に納得したものである。ちなみに『お荷物小荷物』のキャッチフレーズは《3歳児から新左翼まで楽しめる番組》。すごいねえ。実際、このドラマの最も熱心な視聴者だったのは「女・子供」(←差別語として自主規制対象だが、言葉狩り断固反対!)だったのだ。ウチのひとつ違いの姉が熱狂的ファンだったし。当時人気だったイケメン男優がこぞって出演したせいもある。ドラマは東京下町にある滝沢運輸という運送会社に39代目のお手伝いさん(当時の言葉では「女中」。言葉狩り断固反対!)として、沖縄出身の田の中菊こと本名・今帰仁菊代(なきじん・きくよ)がやってきて住み込みで働きはじめることから始まる。この菊を演じているのが当時、才女ブスとして人気絶頂で、大学生のアイドルだった中山千夏。いや~おかめ顔のブスかわで、胸がときめいたもんです。

ところが、この滝沢家は男だらけの三代家族で、男尊女卑を絵に描いたような家だった。床の間に日の丸を飾り(おおっ大島渚!)、大和魂の信奉者でやたら日本刀を振りかざすおじいちゃん忠太郎(志村喬)を頂点に、その息子の孝太郎(桑山正一)、長男・仁(河原崎長一郎)、次男・義(浜田光夫)、三男・礼(林隆三)、四男・智(渡辺篤史)、五男・信(佐々木剛)。彼らは女性に一切の人権を認めておらず、女中の菊をいびり倒し、セクハラをし、いじめまくる。一家の庭を挟んで向こうには教会があり、そこに聖書の言葉だけを信じる18歳のシスター・神野毬子(鮎川いずみ)がいる。しかし、菊が男どものいじめに耐えかねて逃げ込むと、慈愛や隣人愛を説くどころか「目には目を」と吹きこんだりする。

実は菊が滝沢家にやってきたのには、その前史たる理由があった。かつて長男・仁は先の女中・洋子と恋仲になるが、祖父と父がそれを許さず、捨てられた洋子は沖縄のコザに帰って、仁との間にできた息子を生むと病死してしまった過去があったのだ。実は菊こそがその洋子の妹であり、菊は姉・洋子の仇を討つためにこの滝沢家にやってきたのだった。

滝沢家にはほかにも嫁に行った悌子(南風洋子)という長女がいる。というわけで、家族の名前は滝沢馬琴の「八犬伝」から採られているのだが、ここから大島渚作品のATG時代の共同脚本作品について、たとえば『儀式』(71)の桜田満州男(河原崎健三)とか、『夏の妹』(72)の桜田拓三(殿山泰司)、菊地素直子(栗田ひろみ)、国吉真幸(佐藤慶)といった登場人物の命名の主導権を佐々木守がとっていた可能性が高いことが推測できる。

また、ちょうどこの頃に大島渚が監督した作品との『お荷物小荷物』は、主題的にも共通点があり、リンクするところも多い。祖父を頂点とした家父長制度を天皇中心の日本の縮図に見立てるというのは『儀式』のまんまだし、沖縄と本土の愛憎関係というのは『夏の妹』の原型であるといってもよいだろう。

大島の2作より『お荷物小荷物』の方が先に製作されたころからすると、佐々木守のこの実験的テレビドラマの要素を、佐々木が脚本に参加した大島の2作のATGと創造社提携作品が、逆に取り込んで、利用したといえるかもしれない。

『儀式』はATGの創立十周年記念作品として製作され、一千万映画と呼ばれたATG作品の中では、二千万という破格の予算で製作され、大映京都撮影所のスタジオに巨大なセットが建てられた。だが、所詮は二千万の低予算映画だから、いくら戸田重昌が入魂のセットを組んでも、そう何杯も豪華なセットが作れるはずもなく、そこを逆手にとって、ドラマの大半はこのセットの中で展開し、桜田家の冠婚葬祭を定点観測することによって、天皇制に象徴されるピラミッド型の家父長制度の醜さを暴きだしていた。

『儀式』が重厚でシリアスなドラマであるのに対して、『お荷物小荷物』はNGも楽屋裏もそのまま見せてしまう最先端のコメディ・ドラマであったから、材料をどう料理するかは正反対であったけれども、限定された空間でドラマが進行する点では同じだった。『お荷物小荷物』の物語は、滝沢運輸と、その庭から見える向かいの教会、それにたまに登場する悌子の家だけで展開した。これは限られたセットだけでドラマが展開するテレビのホームドラマの約束事に則ったものなのだが、大和魂を連呼し、乃木大将を崇拝する忠太郎じいさんはクリスチャンを忌み嫌っており、それだけで庭の向こうの教会が海の向こうのアメリカの象徴でもあることが分かる仕掛けになっていた。一方で、悌子と結婚する戸浦六宏はなにかと「毛沢東は言っている」と「毛沢東語録」を引用する共産中国かぶれで、忠太郎とは犬猿の仲であることも、当時の日本を取り巻く国際状況を考えるとかなり強烈な皮肉でもあった。沖縄はまだアメリカから返還前だし、日中国交正常化もまだの時代なのである。

戸浦六宏の証言によれば(「調査情報」1972年3月号)、毛沢東語録をそのまま暗誦するのではなく、わざと間違えてしゃべっていたのだという。戸浦は大島の書いた追悼文によれば、日本共産党を二度除名された実績(?)を持っていたから、ジャン・ピエール・レオーがやるより、戸浦六宏のほうが遥かにおかしかったのはその自らのキャリアをパロディにした自虐精神ゆえだったからなのかもしれない。

そんなわけで、『お荷物小荷物』は国粋主義と男尊女卑をデフォルメしながら、最先端の“脱ドラマ”という手法にからめ、沖縄と本土、日本とアメリカ、中国共産主義とキリスト教、男性と女性、戦前派と戦後派など、いろんな対立軸の要素をてんこもりにしたぶっとびのギャグ・ホームドラマだったのだ。たぶん、テレビドラマ(や映画やマンガ原作なども)を恐るべきスピードと量で生産した佐々木守の代表作と断言できるだろう。問題意識のてんこもり加減と前衛ぶり、それにはしゃぎっぷりでいえば、大島渚の『絞死刑』(68)にも匹敵してたんじゃなかろうか。