コラム 『日本映画の玉(ギョク)』 テレビ・ディレクターが撮ったピンク映画 Text by 木全公彦

芸術祭参加

国映の矢元照雄が最初から芸術祭出品を考えて、新進テレビ・ディレクターにピンク映画を作らせたのか、それとも出来あがった作品を見て芸術祭参加を決めたかは分からない。しかし芸術祭参加は審査員にあっさりと却下されてしまう。「国映の『裸虫』の“参加を認めない”という理由は「表現技術が稚拙であって、芸術祭参加作品の水準に達してない」というもの。国映では去る十月十五日、締切りギリギリに参加申し込みをしたが、芸術祭映画部門審査員の池田義信、牛原虚彦、草壁久四郎、小林勝、津村秀夫、登川直樹、南部圭之助の八氏が、十月末、文部省試写室で、作品を審査した結果、以上の結論が出たもの。(略)「作品が完成して各方面に試写をみてもらい、なかでも映画評論家小川徹、シナリオライター石堂淑朗、田村孟、詩人の寺山修司、関根弘氏らが、この作品をみて、いままでの国映作品とはまた違った前向きのいい出来、決して悪いものではない――とほめられたので、芸術祭に参加することを決めたんです。それが、ピシャリ参加拒否とは、これはどういうことですか」というのが、田坂宣伝部長。それよりアタマにきているのが、矢元照雄国映社長。「水準というのはどこで決めるのか。一番問題なのは審査員のほとんど六十才以上のご老人でしょう。『裸虫』は二十五才から三十才の若手グループが共同演出の形で意欲的に撮ったものだが、そうした若い人たちの作品に審査員がコンプレックスを抱いたのか。審査員がそうした感覚では、時代おくれも甚だしいし、これから若い人は伸びれない。極限するなら、今の審査員にむくような作品を作らなければならないような芸術祭なら意味はない。そりゃあ、エロダクションの作品という先入観があるためだろう。それなら映画会社に対する偏見であり、ゆるせないですよ」と抗議している」(「内外タイムス」1964年11月11日付)

さらに内外の映画記者でピンク映画の名づけ親と言われる村井実は、後日次のように付け加えた。

「大映の『悶え』(監督井上梅次、若尾文子主演)も芸術祭参加作品であり、内容は夫の性的不能に悩む新妻の悶えが、かなりのショッキングに描かれている。作品的価値からいうと『裸虫』はもっと前向きで男女の青春の傷みがさわやかに描かれているのだ。作品の水準はどこに置いているのかわからないが、こうなれば文字通り“エロか芸術か”の論争になりかねない。映画部門で却下されたのは芸術祭はじまって以来(十九回)という。伸びる芽を単なる権威や保守的な形でつみとるのではなんにもならない。それならいっそ“芸術祭”より“官僚祭”に名称を改めてはいかが――」(「内外タイムス」1964年11月15日付)。

不思議なことに内外タイムスの記事をおっていくと、『裸虫』の監督“グループ創造”の代表として「朝倉大助」(10月18日付記事、11月11日付記事)の名がある。今野勉に問い合わせたところ、まったく初耳で記憶にないという。「朝倉大助」ならぬ「朝倉大介」であれば、現在も連綿と続く国映のプロデューサーが共同で使う筆名である。「朝からダイスキ」をもじって「朝倉大介」なんだよ、と70年代以降は、その名をほぼ独占的に使っていた佐藤啓子国映社長に伺ったことがある。したがってこのときの「朝倉大助」とは矢元照雄のことだろうか。芸術祭に参加するために代表の名前が必要だったのかもしれない。

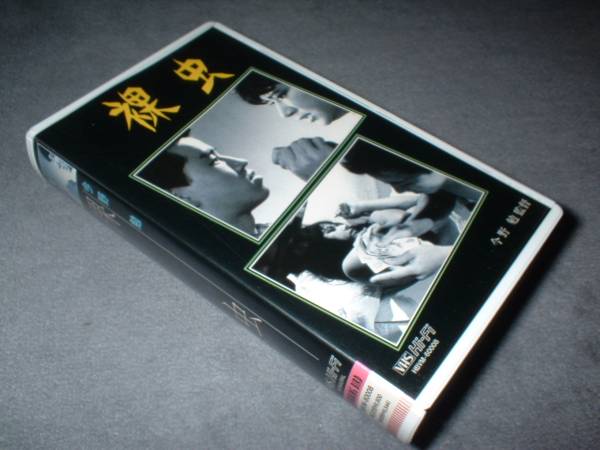

今野勉によれば、映画が完成してから国映が芸術祭に参加したいので本名を明らかにしたいという要請があったという(出典①)。もちろん今野はそれを断るのだが、近年、今野の預かり知らぬところで『裸虫』がVHSとして発売されて、そのパッケージに今野勉と印刷してあり、ようやく『裸虫』の監督が今野勉であることが知れ渡るようになったという(出典②)。

しかし、手許の「近代映画 10月号臨時増刊 日本映画エロティシズム特別号」(近代映画社、1964年10月15日発行)の『裸虫』のグラビアには次のように説明文が添えられている。

「指をつめられたのが原因で、性的不能症におちいったチョイぐれのお兄ちゃんが、ある女を知る。そのオンナも、指がなかった……。不思議なことに、お兄ちゃんは、そのオンナの子にだけは、セックスを感じると同時に眠っていた性機能がやおら働きだす……。/今野勉監督が演出にあたり、大須賀美香、朝倉宏二、高須賀忍を配して、千葉県白浜海岸に長期ロケ。黒潮洗う白浜の磯辺に、若い男女のもつれあいは、夏の太陽をあびていつ果てるともつきないハッスルぶり」

なんとしっかり今野勉の名前が同時代に出ていたのである! 知らぬは本人ばかりなり。ああ。