映画の中のジャズ、ジャズの中の映画 Text by 上島春彦

第36回 アメリカ60年代インディペンデント映画とジャズ その2 クラーク、ワイズマン、そして『クール・ワールド』(前回の続き)

第36回 アメリカ60年代インディペンデント映画とジャズ その2 クラーク、ワイズマン、そして『クール・ワールド』(前回の続き)

当事者達は語る

前回は途中までしか進めなかったがナット・ヘントフによるアルバムのオリジナル・ライナーは最後まで読んである。今回はその続き、さっそく当事者に語ってもらう。トランペットのディジー・ガレスピーだ。「1963年の映画『クール・ワールド』のサウンドトラックで私は演奏に徹した。マル・ウォルドロンの書いた曲を演奏するために私は雇われたんだ。マルは何かにつけて神経質になっており、私に頼りそうになったものだ。映画音楽の様々な段階(の音源)を一緒に作ろうというのだ。私は言った、いやいやこれはあんたの仕事だからあんたがちゃんとやってくれ、あんたの望みの音は必ずオレが出してやる、とね。もちろん彼はちゃんとそれをやり遂げた。ずい分神経質になっていたがね。サウンドトラック・アルバムを製作する話が持ち上がった時、今度は私がそれを拒んだ。『そいつはちょっとうまくないな、むしろちゃんと録音スタジオにはいってこの音楽から新しいアルバムを作ることにしようじゃないか。』映画のサウンドトラックに関してはともかく、私が責任を取れるのはこのアルバムの方だということだ。私たちはアルバムにちょっとしたことを付け加えた。だからこのアルバムは映画そのままじゃない。わかるだろ、『ガレスピアーナ』(ガレスピーっぽさ)っていうのかな、そういうのを加えたわけだ」。

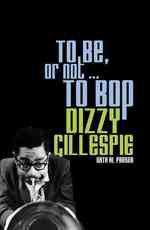

近年ようやくアルバム『クール・ワールド』“Original Score from The Cool World”(VERVE)がCD化された。タイトルは前回紹介したLP盤と同じだが、こちらにはもう一枚映画音楽がらみのLP盤「ガレスピー、ハリウッドへ行く」“Dizzy Goes Hollywood”も収録され、かなりのお得盤となっている。それに伴いライナーノーツもさらに本格的なものが書かれた。そちらを随時参照しながら記述していきたい。ガレスピーは79年にアル・フレーザーによるインタビューをまとめた著書「トゥ・ビー・オア・ノット・トゥ・バップ」“To Be or Not To Bop”を出しておりその中で映画とアルバムについて上記のコメントを残し、それがライナーに孫引きされている。もう一人、アルバムに参加したベースのクリス・ホワイトのコメントも聞いてみよう。

「『クール・ワールド』は私がディジーと共に行った最もお気に入りの録音の一つだ。それと言うのもいつもと違うタイプの音源だったからなんだ。我々は既に三年近くレギュラー・バンドを組んでいたが、レパートリーに関して言えば非常にたっぷり準備され、それもたいていはお馴染みのガレスピー関連楽曲で済ませていた。新しめのレパートリーですらその傾向が強かった。それは確かに名曲ぞろいだったけれども、当時のジャズの世界で進行していたより新しいタイプの音楽に興味を持つようになっていた若いミュージシャンには、少々気づまりだったことも確かだ。『クール・ワールド』を演奏するのは心躍る体験で気分転換になった。マル・ウォルドロンの曲をやるのはまさにいいストレッチ体操だったね」。

最初に総括しておけば、上記コメントからうかがえるように、こうして作られたアルバムはガレスピーとしては60年代初期というジャズの転形期の特徴をくっきりと残しながら、しかしながらというかそれ故にというべきか、アルバムとしては高く評価されず「ほぼ忘れられた」存在となってしまった。要するに「ビバッパー、ガレスピー」らしくない、ということだ。ホワイトのコメントがまさにその辺の事情を如実に表している。念のために書いておくと、実際に音源を聴けばわかるのだが、ガレスピーが語った「付加されたガレスピーらしさ」というのは、別に『クール・ワールド』の音楽を「ガレスピーと聞いて誰もが思い浮かべるような40年代、50年代風の古いバップ」に引き戻すことではなく逆に、更にアグレッシブにトランペットを鳴らすことで醸しだされる高度なテクニシャンぶりを意味している。それでいて、オールドタイム・バッパーが無理して新しい傾向のジャズをやっているのでは全然ない。多分ガレスピーというジャズマンは「バップの創始者」という歴史的自己定義を、卓越したソロイストたることのみによって絶えず打ち破ろうとしてきた人なのだと思う。そういう次第でこのアルバムは映画から離れて、むしろ今こそ発見されるべき作品だと自信をもって言える。