海外版DVDを見てみた 第27回 アベル・ガンスの『戦争と平和』、『鉄路の白薔薇』 Text by 吉田広明

『戦争と平和』

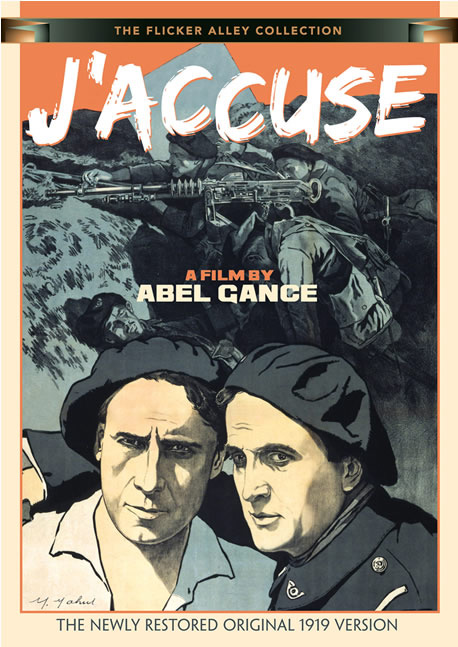

1917年、ガンスは第一次世界大戦(1914-1918)に動員され、毒ガス製造工場に配属されるが、そこでは毎日二、三人死亡者が出た(以下多くは、DVD付属パンフレット掲載の、レストア作業に関わったイギリスの映画史家ケヴィン・ブラウンローによる「戦争の荒廃―アベル・ガンスの『戦争と平和』」より)。ガンスは死を覚悟したが、結核の初期で除隊処分となる。しかし、従軍した友人十人のうち九人が死ぬという事態に、ある日、戦争で死んだ者たちが全員故郷に戻って来たなら、戦争は今すぐにでも終わるだろう、というアイディアが浮かび、それを元に映画を作る構想を立てる。所属していたフィルム・ダール社に、パテ社のシャルル・パテが出資を承諾、製作の目途がつく。ガンスは改めて従軍、プロパガンダ映画を作るということで映画班に配属され、後述するラストの場面を撮ったほか、実際の戦闘を捉えたフッテージがこの映画には使用されている。『戦争と平和』(19)、原題はJ’accuse、「私は弾劾する」で、自然主義の小説家エミール・ゾラが、ドレフュス事件(スパイ事件――冤罪だった――を根拠に右派がユダヤ人排斥キャンペーンを張り、左派=共和派がそれに対抗)の際に新聞に寄せた有名な大統領あて公開状の題に同じく、実は実際にDVDを見るまで、ドレフュス事件の話かと思い込んでいた。ヌーヴェル・ヴァーグの映画作家の中で最もガンスの映画を評価していたフランソワ・トリュフォーもそうだったらしく、ガンスの『ナポレオン』評の中で本作を、エミール・ゾラの『私は弾劾する』の映画化と書いている。主人公は二人の男。「太陽へのオード」を含む詩集『太平洋』の詩人で陽性のジャン(ロミュアルド・ジュベ)と、気性が荒く陰性のフランソワ(セヴラン・マルス)。フランソワには妻エディット(マリーズ・ドーヴレー)がいるが、ジャンも彼女を想っており、エディットもそれを憎からず思っていることに気付いているフランソワはことあるごとに二人に暴力的に振る舞う。第一次世界大戦がはじまり、二人の男は従軍、始めはジャンを嫌うフランソワだが、敵陣内部に侵入するという危険な任務に、妻ある自分の代わりにジャンが行ったことを知り、肝胆相照らす仲となる。二人は平等にエディットを愛することになる。一方エディットはドイツ軍に連れ去られたと知らせがある。

数年後、健康が悪化して予備役になったジャンは帰郷、するとエディットが帰って来る。しかしエディットは娘を連れていた。ドイツ兵にレイプされ、その後連れ去られたドイツで娘を生み、育て、逃げ出して帰って来たのだ。ジャンはそれでも母娘の二人を愛する。フランソワも休暇で帰ってくるが、娘を見て、始めジャンとの子と勘ぐって憤り、殺そうとする。が、事実を知り、他に殺すべき奴らがいる、と再び前線に戻る。ジャンも現役復帰。間もなくフランソワは戦死、ジャンも廃人のようになって帰郷してくる。村人を深夜に呼び寄せたジャンは、あなたたちの近親の死者が今夜やってくる、という。彼が見せる幻視の中で、戦場の墓場から死者が蘇り、歩いてくるのが見える。彼らは、自分たちの死に意味があったのかを確かめに来るのだ。亭主のいない間、妻は貞淑にしていたか。父のいない間、息子は事業をちゃんとやっていたか。生者たちは恐れおののくが、死者たちは十字架を背負って帰ってゆく。狂気に落ちたジャンは、窓から差し込む光を見て、かつて自分が書いた「太陽へのオード」を引きちぎり、こんな世の中を平気で見ている太陽を呪いながら死んでゆく。

サイレント映画なので、セリフ、説明はインタータイトルで示されるが、アメリカ映画と違ってインタータイトルの多くは、セリフではなく説明で占められる。サイレントにしてもアメリカ映画を多く見ている身としては不思議な印象を持つ(登場人物が口を開いて何か言っているようなのに、字幕が出ない)。セリフや表情から見る者が自分で物語を構成してゆくのでなく、作者が場面の意味を与える。良く言えば作者の映画、ということになるが、悪く言えば作者の主張が前に出過ぎて、ともすれば空回りすることにもなる。例えばタイトルにもなっている、「私は弾劾する」というインタータイトルが何度も出てくるのだが、その意図するところが次第にズレてゆく。従軍前のジャンが雑誌で塹壕の兵士の死体の写真を見る、と、「私は弾劾する」。エディットがドイツ軍に連れ去られたと聞くと、「私は弾劾する」。この辺までは確かに戦争という悲惨を糾弾する、という感じなのだが、ジャンが病気で予備役になって帰郷する、ちょうどその頃母親が病気で死ぬと、「戦争は息子も母も殺す」との字幕の後に、「私は弾劾する」。いや、母親が死んだのは病気だし、息子も死んではいないではないか。また、兵士たちの亡霊が歩いて帰ってくる、留守を預かる妻や息子はちゃんとやっていたのかを問い、「私は弾劾する」。弾劾されているのが戦争そのものというよりは、銃後の民衆になっている。要するに「私は弾劾する」という字幕を繰り返し出したい、その繰り返しで押韻のような詩的印象を強めたいのであり、実際それは成功していないではないにしろ、よくよく考えれば対象がズレてきて、何を弾劾しているのか分からなくなり、見終わった後で振り返ってみると、そうした手法の全体が大仰に感じられるのだ。

死者たちは、自分の死がせめて何かの役にはたった、無駄ではなかったことを確かめに帰ってくる。映画では、彼らが本当に納得して再び墓場に帰って行ったのか曖昧だが、ともあれ帰っていったのだから、自身の死の有益性をそれなりに納得はしたのだろう。しかしこの映画の当初の意図は、戦争の無益さを描く、戦争で無残に死んだ兵士たちを帰郷させ、その姿を示すことで、戦争を終わらせるということにあった、つまりは兵士の意味のない死を示すことにあったわけであり、ここには矛盾があるように見える。詩人ジャンが遂に狂気に陥り、ただに戦争のみならず、世界のすべてを呪うに至るラストを鑑みれば、兵士の死は無益だったという結論の方が一貫性はとれるはずである。とすれば、死者たちは納得してはいけないのであり、こちらに向かって歩いてくる死者たちを捉え、開かれたままの終わりにするべきではなかったか、とも思うのだが。

この作品は166分ある。この物語を語るのにそれだけの尺が必要だったのか。ガンスのその後の作品はどんどん巨大化してゆくが、長尺な作品その全部について同じ疑問が付いて回る。ともあれガンスの誇大妄想というか、規模の巨大さを好む傾向はこの作品から始まっている。死者たちが墓から蘇る場面では、二千人の兵士を陸軍から借り出して撮影が行われた。彼らは激戦地ウェルダンからやって来た者たちで、悲惨な前線を見てきており、撮影後もそこに帰らねばならず、死を覚悟していた。地の果てまで続く十字架が死体に置き換わり(ストップ・モーション)、その死体が立ち上がる。こうした特殊効果もガンスの好むところで、まだ本作では控えめだが、以後の作品で徹底的に追及されることになる。ちなみに本作は37年にリメイクされているが、一時間四十分程度。筆者は未見。