ロンドンとリリアン・ギッシュ Text by 大塚真琴 第3回 ロンドンⅢ

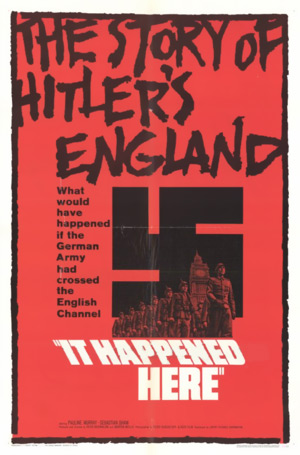

It Happened Here

冬のある日、フレッドがお家に呼んでくれた。フレッドの仕事が終わってから、タクシーで行った。その日は奥さんと息子さんは旅行に行っているのか留守だった。フレッドのお家はとても広かった。壁に奥さんが描いた絵がたくさん飾られていた。フレッドの子供の頃の写真、お父さんとお兄さんと三人で写っている写真が小さな写真立てに飾られていた。フレッドは小さくてとても可愛らしい男の子だった。大きな暖炉に大きなテーブル、椅子、ソファ、部屋の一角が一段高い作りになっていて、そこにいろいろなコレクションが置いてあった。テーブルとイスの置かれた中庭まであった。犬と猫もいた。豊かさを象徴しているような家だった。2階にフレッドの書斎があり、チャプリンの貴重そうな本がたくさんあった。3階は天井がラ・ボエームのように斜めになっていて、部屋全体が奥さんのアトリエになっていた。絵具がたくさん置いてあって、こんな部屋で絵が描けるなんて、なんて幸せなのだろうと私は思った。ケヴィンのお家に行った時も感じたけれど、家族をとても大切にする気持ちが家から伝わってくるのである。一階のキッチンもとても広かった。

この日はフレッドのお気に入りであるアル・ジョルスンの映画ということで、ラリー・パークス主演の『ジョルスン物語』(46)を見せてもらった。ラリー・パークスはアル・ジョルスンよりずっとハンサムだったけれど、演技のしかたがさりげなくていいなと思った。フレッドは今観るとちょっと古臭くて感傷的かなあと言っていたけれど、そんなことは全然なくて私は素直に楽しんだ。

それから、近所の開店したばかりらしいレストランで食事をした。食事の後フレッドの家に戻り、マルクス兄弟のドキュメンタリーを一緒に見た。フレッドはグルーチョがナショナル・フィルム・シアターに来た時のことを話してくれた。話の内容はもう覚えていないけれど、とにかく皆笑いっぱなしだったと言っていた。

別れ際にフレッドはケヴィンが18歳の時に16歳の友人と二人で8年かけて撮った『It Happened Here』(56—64)を録画したビデオをくれた。

帰りにタクシーを呼んでくれて、タクシー代を無理矢理私の手に握らせた。

『It Happened Here』は、もしドイツがイギリスを侵略していたらどんなことが起こっていただろうという発想から作られた映画だった。ケヴィンは休みの日を利用して、たくさんの人に出演してもらい、資金を集めるために数えきれない人たちに相談し、トウニ・リチャードスンなどからの援助を受けて、ようやく完成させた映画だった。最終的にはユナイテッド・アーティスツと契約して上映されたようである。だからケヴィンは、個人的に映画を作る自由さと不便さ、そして大手の会社と契約して得られるものと大手ならではの束縛を20代の半ばで経験したことになる。映画を撮るだけでなく、無声映画の研究者として、無数の無声映画に関わった人たちに直接話を聞き、その上で当時の映画雑誌や文献を調べて文章を書いているのであるから、世界有数の映画史家と言われるのは当然である。

12月になって『バグダッドの盗賊』(24)のオーケストラ付きの上映があって、上映後本屋の前で待ち合わせしていたので行くと、フレッドが息子さんと待っていた。三人でタクシーでフレッドのお家に行った。息子さんはチャプリンが一番好きだと言っていた。家につくとドアにリースが飾ってあり、入り口に並んでる木々に小さなライトがたくさんつけられていて、いろんな色の光が点滅を繰り返していた。クリスマスが近いからと息子さんがクリスマスの音楽のCDをかけてくれて、フレッドと奥さんと息子さんと私の4人でテーブルを囲み、奥さんの手料理をご馳走になった。カリフラワーと野菜のシチュー、パン、トマトサラダ、ターキー、メロンとドイツのクリスマスのお菓子。Bloody Rose Wineとアプリコットのジュース。奥さんはフランシス・ベーコンが好きだと話してくれた。お家の中には奥さんの描いた絵が何枚も額縁に入れられて飾られていた。それが家の雰囲気にとても合っていた。フレッドは奥さんも奥さんの趣味も本当に大切にしているのだと思った。奥さんの好きな女優はロミー・シュナイダーで、『ルートヴィヒ』(72)と言っていた。ケン・ローチはどう?彼の映画はちょっと気持ちが暗くなるのよね。『風』(28)のリリアン・ギッシュは素晴らしいわね。私がリリアン・ギッシュの自伝を読み終わった日に彼女が亡くなった話をすると、昔暖炉の上に額縁に入れて飾ってあった『バグダッドの盗賊』のポスターが夜中に落ちて割れたことがあって、それが近所の友人が心臓発作で倒れた時刻と重なっていたという話をしてくれた。息子さんは翌日学校があるので先に部屋に戻り、フレッドはきちんと息子さんのところにおやすみを言いに行っていた。