映画の中のジャズ、ジャズの中の映画 Text by 上島春彦

第69回 人間国宝ジャズ 山本邦山追悼その7

第69回 人間国宝ジャズ 山本邦山追悼その7

ラヴィ・シャンカールとの出逢い

さて、こうして前回今回と山本邦山のジャズ人脈を巡って佐藤、富樫、菊地、ピーコックを中心にさらっと触れて来た。あくまで、彼らと邦山の出会いの瞬間にピンスポットを当てるのが目的で、音楽的な解析は私では無理だ。しかしこれだけは言える。ジャズと邦山の出会いは(偶然ではあったが)彼にとって極めて有意義なものとなった、だが実はこの出会いを真に有意義たらしめたのは「ジャズ」の方だったのだ、と。上記四人のキャリアにとって、邦山とのセッションがいかに豊かな成果を生み出したかを見ればそれは明らかだ。再確認しておくと、邦山、佐藤、富樫のトリオはディスコグラフィからは79年の「無限の譜」が最初になるが、既に70年の時点で佐藤は邦山と音楽的出会いを果たしている。その際のドラマーが富樫だったかどうかは分からないにしても。また第67回では山下洋輔と邦山の仕事、84年の「ブレス」“Breath”(日本コロンビア)にも触れた。ジャズと邦山の「出会い」も二つ、或いは二段階のレベルを想定でき、その最初の段階のものについては第63回、64回で述べた。ヘレン・メリル、原信夫とシャープス・アンド・フラッツ、編曲者ピアニスト前田憲男とのセッションがそれに当たる。特に「最初の他流試合」トニー・スコットをリーダーとする唯是震一との録音の成果「禅の音楽」“Music for Zen Meditation”(VERVE)が重要であった。

この「禅の音楽」が、今聴くと妙に新鮮なのは、邦楽を使って邦楽じゃない音楽をやることから来る異和のせいだろう。それが例えば邦楽器でバッハをやるとかモーツァルトをやるとかいった方向に向かうと、単に西洋音楽に邦楽器が取り込まれた、ということにしかならないのだが、ここでトニー・スコットははっきり「非・西洋音楽」をやる、と決めていて、そのおかげで尺八も筝も「邦楽的ではないにも拘わらず民族音楽ではある楽器」になっている。「架空の」とはそういう意味だ。もっとも、スコット自身はこれを「禅的瞑想」のための「音楽」と位置付けていたのだから、「架空の」というくくりは私達日本人だけの感じ方かもしれない。ともあれ、ここに聴かれる邦楽器の響きは私の耳には日本というよりインド音楽とか中近東音楽を想起させるものだ。

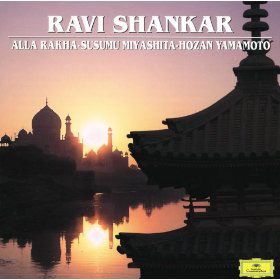

邦山は58年の渡欧、世界民族音楽祭への出演の折にインド音楽の大家ラヴィ・シャンカールの演奏するシタールを初めて聴いている。そしてそれから二十年後、シャンカールと共演したアルバムも一枚作った。「アジアの出逢い/ラヴィ・シャンカール」(グラモフォン)がそれで、「《六段》の主題にもとづく即興」等を演奏している。これについて邦山はこう語っている。

インドの古典音楽は(略)「ラーガ」と呼ぶ旋法と(略)「ターラ」というリズムによって創りだされるが、同じアジアの音楽であり、数あるラーガの中には、日本の陰音階(都節音階)とよく合うものもあり、シタールという楽器の持つ素朴さも、日本の古典楽器に通底するところがある。日本の音楽は、仏教などとともに、遠くインドから中国・朝鮮と運ばれてきた文化の影響を受けている。(略)確かに日本の音楽との共通項が多いと思う。また、提示されたラーガやターラを即興的に展開していくという点で、ジャズとも共通する。

しかしインド古典音楽の場合、ジャズより音楽的規範の拘束力が強く、終わり方も決まりごとに従う必要がある。そのため「ジャズをやってから即興についてはある程度の自信を持っていた」邦山だが、インド音楽はそうはいかなかった。「四分の十六拍子のリズムの中で即興演奏するのはすごく難しく、かなり練習したが、やっているうちに段々慣れてきた。」そして「私の作品も、これを機会に少し変わった」とも述べている。

何がどう変わった、とか一言で私に書けるはずもないが、例えば「銀界」と比較すればヒントは得られる。要するに「銀界」では、グループ表現をジャズにまとめ上げていく役割は「ソロイスト」邦山ではなく、「バック」の菊地トリオが担っていたのだが、インド音楽との共演では演奏者全員が一定の音楽規範を前に対等な立場に置かれる、ということだ。従って、この共演を経た後、邦山の日本フリー・ジャズ陣との共演も「より対等な」インタープレイが展開されるようになっている、少なくとも、これだけは間違いない。(続く)