映画の中のジャズ、ジャズの中の映画 Text by 上島春彦

第61回 『事件記者』から「ブーガルー」まで

第61回 『事件記者』から「ブーガルー」まで

谷間に残された白百合アルバム「サチオ」

第55回のコラムで触れたように、六十年代の中盤になるとジャズが映画で流れても少しも新鮮でなくなる。三保のキャリアに即して見るなら『銭のとれる男』(監督村野鐡太郎、66)がその典型で、主人公がジャズマンでカーレーサーという「うってつけ」のシチュエーションなのに、肝心の音楽がありきたり。「時代がジャズじゃない」ことを証明するために映画が作られてしまったようなものだ。それでもこの企画は企画自体が三保のキャラクターに適合していることもあって見る価値は十分あるのだが、これの他には三保らしい作品がほとんどなくなってしまう。この時代を境にして三保は映画音楽の分野から撤退していくことになるのである。およそ十年後の七十年代半ば再びこの分野に彼は戻るのだが、この十年を代表する三保のアルバムと言えばとりあえずジャズとも映画とも無縁な「サウンド・ポエジー“サチオ”/三保敬太郎と彼のグループ」(ウルトラ・ヴァイヴ)だろう。ライナーを引用すると「本作は、ピアニスト兼作曲家の三保敬太郎が、友人で慶應大学の後輩だったレーサーの福沢幸雄(サチオ)のテスト走行中の不慮の死を悼んで制作したアルバムです。本作には生前の福沢が愛した楽曲のほか、三保による4曲の書下ろし作品や生前の会話が収録されており、そのため、福沢幸雄を触媒として当時の文化的潮流をも展望できる構成となっています。」

「福沢幸雄」と言われてピンとくるのは五十過ぎの親父に限られるであろう。この人が事故で亡くなった時、小川知子が「夜のヒットスタジオ」で泣きながら「そよ風みたいに偲ぶ、あの人はもう♪」と歌ったのを大勢の子ども(大人もだけど)が見たのだった。私も当然「見た!」のだが、今厳密に家でフジテレビ(系列の長野放送)が見られるようになった時期を確認したところ、リアルタイムでは見ていないはずだ。よくやる記憶のねつ造か。歌もホントにこれだったかな。もっとも資料をひも解くと、彼女は「夜ヒット」で泣く数日前にも別番組でいっぺん泣いた、と書いてある。明らかに泣くのを期待されているのだ。そういうもんかも知れない。中村晃子が号泣するのもこの番組で見たぞ、いやこれは全く別な物語です、すみません。前田武彦も死んじゃったしなあ。何を言っているのだ。

ともあれそういう次第で福沢幸雄はむしろ死んでから当時の小学生の憧れとなった。ブルース・リーみたいな存在だ。

福沢幸雄。「1943年6月18日、当時フランス大使館に勤務していた父・進太郎と、歌の勉強のためにフランスを訪れていたギリシャ人のアクリヴィーとの間に生まれました。彼は福沢諭吉の曾孫にあたり、そのわずか25年の短い生涯において、レーサーとしてだけでなく、ファッション・モデルやファッション・デザイナーとしての才能も開花させています。(略)飯倉片町にあるイタリアン・レストラン“キャンティ”の常連客として出入りし、そこでは三保は勿論のこと村井邦彦や、かまやつひろしら多くのミュージシャン達とも交流を深めました。レースでヨーロッパ各地を転戦した際に、独自の嗅覚で新しい情報を仕入れ、帰国後はそれらを仲間に紹介したのですが、その影響力は絶大だったといいます。」これもライナーからの引用。三保との関係や当時の芸能界での二人のスタンスも分かる。ついでにこの後の部分も気が進まないが引用してしまおう。福沢についてではなく三保の「その後」である。

学生時代、銀座“テネシー”に月に4回出演していた頃が音楽的にみても彼(三保敬太郎)の最も輝かしい時代でした。(略)三保の施す年配のミュージシャンにはない洗練されたアレンジや選曲も聴衆に受ける魅力的な要素となっていました。しかし、その後の彼にとって、音楽は生活のための手段となり、寺尾聡らと組んだホワイトキックスなども六本木のクラブに出演するためのバンドとして結成されたようです。自然とメンバーは三保よりもランクが下がり、(略)切磋琢磨を良しとする当時の音楽仲間からは背中を向けられていきました。さらに音楽以外の芸ごとに熱中するあまり、仕事に身が入らなくなった三保は、ますます必要とされなくなっていくのですが、そんななか唯一求められていたのが彼のカリスマ性、スター性でした。

引用に気が進まなかった理由は分かってもらえるだろう。本アルバムはそんな彼の「谷間時代」に残された唯一の人気作なのである。

ソフトロックとかボサノバ寄りの選曲と福沢の言葉やレース前のピットでの現場音声を組み合わせる構成で、福沢の写真は満載だが三保の写真はない。これまでちゃんと書いていなかったのだが、三保の熱中した音楽以外の「芸ごと」というのが要するにカーレースで、つまり彼は当時の日本を代表するレーサーの一人でもあったのだ。そういう人だから、別にジャズに身が入らなくてもそれはそれで仕方ないというか、いいんじゃないか、とも思う。

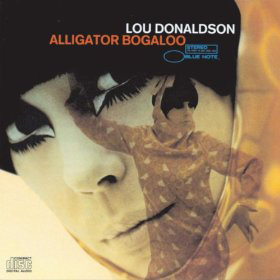

ところで「格下バンド」のザ・ホワイト・キックスの件である。このグループは当時の感覚で言えばGS(グループ・サウンズ)で、寺尾がその前に在籍していたザ・サベージの方向性に飽き足らなくなって結成したものだ。三保はだから音楽監督ということになる。アルバムは残さなかったものの、ザ・ハプニングス・フォーと共に「アリゲーター・ブーガルー」を競作リリースしたことで名前が残った。もちろんこれは名アルバム「アリゲーター・ブーガルー/ルー・ドナルドソン」“The Alligator Bogaloo”(BULUENOTE)のあのタイトル曲のことですぞ。一度でいいからリアルタイムで、三保のこれをテレビで見てみたかった。ネットでは聴かれますが。またそのB面(シングル盤の「ヒットが期待される」A面の裏をこう呼ぶ)「愛の言葉」も近年評価がウナギ登り。私もこっちの方が好き。ヴォーカルの後ろでからみつくギターはクリーム「サンシャイン・ラヴ」“Sunshine of Your Love”がヒントでしょうか。なので引用文は相当キツいけれども、視点を変えれば色々見えてくることもあるものだ。(続く)