映画の中のジャズ、ジャズの中の映画 Text by 上島春彦

第39回 60年代日本映画からジャズを聴く その1 網走番外地の三人、富樫、山下、八木正生

第39回 60年代日本映画からジャズを聴く その1 網走番外地の三人、富樫、山下、八木正生

カルテットの「ビギニング・アンド・ジ・エンド」

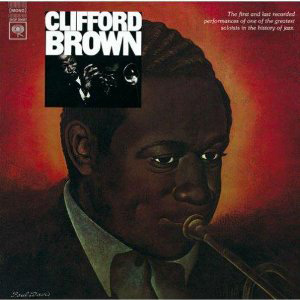

タイトルが「レコードにならない」、と書くのは演奏が長時間なのでアルバム化に向かないことと、そもそもそうしたコンセプト(一曲でAB両面)のアルバムをレコード会社が作るはずがない、という二点を指している。彼らの蜜月は短かった。「解散寸前には、ジャズ・ギャラリー8にはいままでなかった程の客が集まるようになっていたのだが、そのことの重要さにも考えが回らない程、ぼくは何事も目に入らなかった」と山下は記している。もう一つやはり相倉のレポート、こちらは執筆69年「富樫雅彦」論から引いておく。グループの最初と最後の光景、クリフォード・ブラウンの名高いアルバム風に言えば「ビギニング・アンド・ジ・エンド」が両方描かれている。それまで富樫は(略)武田和命、寺川正興と組んでステージに上るのがふつうだった。ところが、その前後に富樫と寺川の間に意見の行きちがいがあって、富樫=寺川のコンビがくずれてしまった。(略)どうしてもベースの後釜がいない。やっとのことで滝本国郎をつかまえた。ところが当の滝本には、富樫のドラミングにつき合えるだけの自信がない。そこで、高校時代の同級生である山下洋輔のピアノを加えてカルテットにしてみたら、と提言してみたんだ、と、これは当時、滝本の口からきいた話である。(略)破局は、八月のある日曜日の晩、その結成と同じように気まぐれにグループの上におそいかかり、たった四~五分のやりとりで、四人はあっさり決裂してしまった。(略)マイクに向かって解散を報告するわたしのまえで、なん人かの客がテーブルにつっぷして泣き出した。「わたしは、来週から日曜日の晩をどこへ行ってすごしたらいいんでしょう」といって、おろおろしている女性の常連もいた。

続いて相倉はその解散の意味を総括する。富樫カルテット解散により、ライヴ場所「ジャズ・ギャラリー8」が目――目玉とか中心核という意味だろう――を失ったこと、また相倉の考える「われわれのジャズ活動」が精気をなくし、停滞時期を迎えたこと、その状態が渡辺貞夫の同65年暮れの帰国まで続き、それを決定的な転回点としてジャズ活動の中心は銀座から新宿へと移っていくこと、である。渡辺は数年間のバークリー音楽院留学から帰り、その帰国第一声をジャズ・ギャラリー8での飛び入り演奏で放った。実はそれが、既述副島の11月16日のライヴだったのである。

話が全然『網走番外地』にたどり着かない。当分たどり着かないであろう。

ここから話題は山下と渡辺に移る。「渡辺貞夫が帰ってきたのは、この年の十一月だったのだ。そして、それ以後ぼくの中では、いままでやってきたことの全てが、一度ご破算になっていく」と山下。この晩、問題の飛び入りセッションのオーディエンスとして山下もいた。一方富樫はドラマーとして参加していた。ここでの演奏については山下を始めとして幾つかの証言もあり、次回以降に取り上げる。それはともかくとして「ピアノ弾きよじれ旅」からこの後の展開を引こう。

最初の晩のセッションの後、驚いたことに渡辺さんはほとんど毎日、ジャズ・ギャラリー8にやって来た。出演している全ての若手グループに飛び入りした筈だ。(略)そうこうするうちに、翌年の四月頃からぼくは渡辺貞夫のセッションバンドのピアノ弾きになることになった。これは大きな喜びだった。(略)ドラムスには富樫雅彦がいた。以前のいきさつを渡辺さんは聞き知っていて、事前にそのことは了承ずみだった。渡辺貞夫のもとでなら我々は、和解できる筈だった。計り知れない大きなものを与えてくれるこのグループでなら、他のどんなことも些細にみえる筈なのだ。(略)しかし、ぼくにとって破局がまたやってきた。ピットインでの演奏後、リズムのことで富樫と口論となり、侮辱されたと感じたぼくは、カッとなって、その場限りでグループをやめると言ったのだ。