映画の中のジャズ、ジャズの中の映画 Text by 上島春彦

第37回 アメリカ60年代インディペンデント映画とジャズ その3 即興演出映画『アメリカの影』の登場

第37回 アメリカ60年代インディペンデント映画とジャズ その3 即興演出映画『アメリカの影』の登場

「アートシアター28」

植草甚一によるジャズ映画論

そして本論考における最も主要な問題はジャズと映画『アメリカの影』の関連についてである。日本初公開に際し編集されたATG発行のプログラム「アートシアター28」には、この件を植草甚一が「ニューヨーク派とモダン・ジャズ」と題して述べている。面白い読み物なのでかいつまんで趣旨をまとめておこう。「ニューヨーク派の映画音楽には、もっぱらモダン・ジャズが使われるようになった。これが特色だ」とエッセーは始まる。だがいかにも植草さん的というか、この後がバカに可笑しい。「さてそれがどうなんだい、と開きなおられると、ぼくたちはニューヨーク派の作品をまだ二本か三本しか見ていない。(略)もうひとつの特色である即興演出についても、おなじことがいえるだろう」と続くからだ。「それなのに何故ここで話したくなるのだろうか。それはほかでもない、モダン・ジャズが使われるようになってから、映画自身の生き方に、ある変化が生じたからなのだ」。

というわけでここからが本題。この変化には時期的に二段階あり、まず「目立った変化」次いで「ほとんど目立たない変化」である。この場合の「目立つ」というのはまず映画ジャーナリズムによって注目されたか、という因子によるのだが、それと同時に実はさらに重要な問題を惹起することになるのだ、と植草は述べていくのである。時系列で見ていこう。本連載でも数回(第3、4、5、33回)にわたって記述してきたように『死刑台のエレベーター』(57)『大運河』(ロジェ・ヴァディム、56)『殺られる』(エドゥアール・モリナロ、58)『危険な関係』(59)等のフランス映画でモダン・ジャズが使われ、それらが評判を呼んだこともあって、アメリカ映画でも『成功の甘き香り』“Sweet Smell of Success”(アレキサンダー・マッケンドリック、57)『明日泣く』“I’ll Cry Tomorrow”(ダニエル・マン、55)『地下街の住人』(60)『拳銃の報酬』(59)等でモダン・ジャズを映画音楽に使用するようになったこと、これが「目立った変化」の時代であるという。「モダン・ジャズを使ってみるのが、映画をつくるうえでの実験でもあったが、こういう方向へ向かったのも、みんなが若かったからだろう。五年後のいまになってみると、彼等の気持ちは、だいぶ変わってきている。夢中になってモダン・ジャズを使おうとしなくなったのは、年をとったせいなのだ。(略)こうして目立たない変化の時期へと移っていく」。

だが「目立たない変化」とは言ってもそれは映画ジャーナリストのいわば怠慢であって、変化そのものの質はより重要なものだと植草は述べる。例えば『太陽がいっぱい』“Plein Soleil”(ルネ・クレマン、60)(音楽ニーノ・ロータ)の海岸の魚市場の場面。これはドロンが露天を冷やかして歩く、それ自体は物語と全く関係ないシーンであり、そのドキュメンタリー映像風の感覚が斬新だったものだが、そこにつけられたジャズ・ピアノの音楽を彼はこう説明する。「イメージが短く相ついで現れてくる編集上のつながりのあいだにジャズのビートが入り込んでいたために、そのイメージを浮き上がらせるように強め、それでもって興奮させたのであった」。あるいは『昨日・今日・明日』“Leri, Oggi, Domani”(ヴィットリオ・デ・シーカ、64)(音楽アルマンド・トロヴァヨーリ)の第二話。「高級車が郊外を走っているとき、ラジオのスイッチをいれると、モダン・ジャズのピアノ演奏が聞こえてきたのを思い出されるであろう。この長いシークエンスでは、ジャズのビートに乗っているかのように窓そとの風景がかすめ去っていく。(略)特にモダン・ジャズが大きな役割をしたのはポーランド映画『夜行列車』“Pociag”(イエジー・カワレロウィッチ、60)(音楽アンジェイ・トシャスコフスキー)だった。(略)画面が変るときの編集のつなぎ目に、ジャズのビートが偶然に入り込んでいったために、ハーモニーが生まれている。(略)こういった映画とジャズの結びつきに興味をむけるファンがいなくなってしまった」。つまりジャズに対する物珍しさ、映画にジャズが使われることの新鮮さで話題を呼んだ時期から、今度はジャズを、画面に対しての異化効果やショック効果として演出家が使いこなす時期へと移行したのだ、と植草は述べている。そうした洗練された「移行後」のジャズ映画として『アメリカの影』を見たい、というのである。

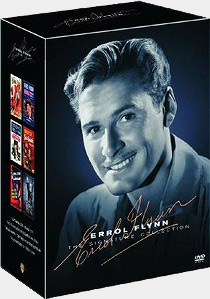

植草が着目するのはこんな場面。「たとえば『アメリカの影』の路次でのケンカ場面で、チャーリー(チャールズ)・ミンガスのベースがはいってくるあたりなど、ミンガスという黒人ベース奏者が怒りっぽい男なので、ベースの音にも怒りが表現されたようになり、短いシーンではあるが、音楽効果として異彩を放ったものとなっている」。従来のハリウッド映画的な映画音楽のあり方では、極端に言えば、例えばケンカならば「ケンカの主題」というメロディーがあり、あるいは「登場人物誰それの主題と誰それの主題」の絡み合いというメロディー上のケンカの主題があり、画面に展開されるというのが正しいあり方だったわけだ。コーンゴールド(エリッヒ・ヴォルフガング・コルンゴルト)が『海賊ブラッド』“Captain Blood”(マイケル・カーティス、35)につけたような、映画伴奏音楽だけで成立する組曲的な行き方が理想とされていたと言っても良い。だが『アメリカの影』は違う。「最近のモダン・ジャズはいちおうメロディーを大事にするが、主体となる部分はハーモニーが大きく物を言っている。メロディーは水平的であり、ハーモニーは垂直的である。前にも言ったようにイメージの中にビートが入り込んだ場合、リズムよりも力強いものが生まれるのは、そこにハーモニーがあるからであり、この点を追求していけば映画自身の生き方に新しいものを発見するだろう」。

ここまで読めば「目立つ変化」「目立たない変化」の考え方が「水平的」「垂直的」に対応するものであることがわかってくるだろう。要するに画面に付随する説明的なメロディーとしての映画音楽から、画面に独立してそこに侵入する音響的音楽としての役割へ、さらに言えばそうした音楽を誘発したり或いは誘発されたりする即興演出の方法論の一つの助けとしてのモダン・ジャズへ、と映画音楽が変ったのだということになる。