海外版DVDを見てみた 第35回 オーソン・ウェルズのTV Text by 吉田広明

オーソン・ウェルズ

『オーソン・ウェルズと世界一周』Around the world with Orson WellesのBlu-ray

『オーソン・ウェルズ スケッチ・ブック』

黒人が白人警官によって殴打され、盲目になった出来事を語る

『オーソン・ウェルズと世界一周』まで

ウェルズが初めてTVに出演したのは53年、ピーター・ブルック演出になる『リア王』である。これはYoutubeで見ることができる。TVの可能性に興味を抱いていたウェルズにとって、アメリカのTV事情を探るための絶好の機会だった。ウェルズはTVが「監督のメディアというよりむしろ俳優のメディアだと語っていた」(バーバラ・リーミング『オーソン・ウェルズ偽自伝』)とされるが、実際『リア王』でのウェルズの演技は、「力強さからいっても、真摯さからいっても、また純然たる芸術性からいっても、このメディアを新たな高みに引き上げる」(同書、当時の批評の引用)ものだったと評価されている。

ウェルズとアメリカのTVとの関係は順調なスタートを切ったかに見えるが、その後の経過はそううまくは進まなかった。ウェルズとTVの関係は、もっぱらアメリカではなく、イギリスで築かれることになる。ウェルズによる最初のTVシリーズは、55年4月から7月にかけてイギリスBBCで放映された『オーソン・ウェルズ スケッチ・ブック』。15分の小品で、ウェルズがカメラ正面を向いて喋り、時に題名通り彼が描いたスケッチを映すもので、印象としてはほとんどラジオ番組。正直な所、TVであることの意味はあまり感じられないものである(ウェルズが喋っている姿が素晴らしいということはあるにしても)。これについては現在全編Youtubeに上がっているので容易に見ることができる。語っている内容はダブリンでの修業時代や、ラジオ『宇宙戦争』の騒動など個人的な回想から、全黒人キャストによる『マクベス』やシェークスピアのイギリス王家についての歴史劇を編集し、後の『フォルスタッフ』の足掛かりになった『五人の王』などについての批評家の反応について述べたもの、そして取り分け興味深いのは、第二次大戦で叙勲までされた黒人が白人警官によって殴打され、盲目になった出来事を語る「警察」という第三回。この出来事についてウェルズは、ラジオで何度も取り上げて語っているということで(英語版Wikipediaより)、差別に対するウェルズの強い政治的意識が垣間見える。差別については後述するように、シェークスピア『ベニスの商人』でも、ユダヤ人への差別という観点からの解釈でシャイロックを演じている。

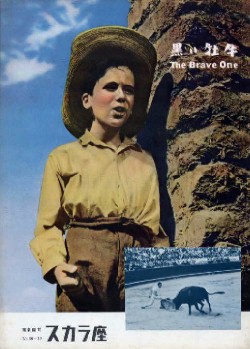

このシリーズ最終回にあたる「闘牛」では一つの物語が語られる。一頭の牡牛が小農場で育てられ、そこの少年と友達になる。しかし大きくなった牡牛は闘牛に出されてしまう。少年は悲しむが、しかしどうしようもない。ところがその牡牛は気高く戦い続け、その姿に感動した二万人の観衆はハンカチを振って牡牛の助命を歎願、赦された牡牛は少年と農場に帰る。承知の通りこの物語は、ウェルズの『イッツ・オール・トゥルー』の一エピソード「我が友ボニート」のそれである。実際この牡牛の名前もボニート。原案は『極北の怪異』(22)や『アラン』(34)で知られるドキュメンタリー映画の巨匠、ロバート・フラハティ。実話が元とされる。『イッツ・オール・トゥルー』は未完のままRKOの倉庫に眠っていたが、85年に発見、修復され、その経緯を描くドキュメンタリーと共に93年に公開された。ただ、「我が友ボニート」については、動物の洗礼のために各地から動物を連れた子供たちが集まってくる場面があるのみで、これにしても、ノーマン・フォスターがメキシコで撮ったもの。この撮影時、ウェルズは第二作『偉大なるアンバーソン家の人々』の撮影中だった。ウェルズは南米とアメリカの友好関係を築く任務を帯びており(第二次大戦に参戦したアメリカは、南米諸国がナチと友好的関係を結ぶのを阻止せねばならなかった)、その一環として南米で映画を撮る予定だった。「我が友ボニート」はその中の一篇として、フォスターに先行撮影させていたものだ。ウェルズも『アンバーソン家』の撮影を終えるや編集も済ませない状態でブラジルに向かい、そこでサンバについてのドキュメンタリーを撮り、「我が友ボニート」と合わせて一本の映画、『イッツ・オール・トゥルー』として仕上げる積りだったのである。しかし現場で発想が伸び始めるタイプの作家であるウェルズは、サンバの紹介にとどまらずその歴史全体を描こうと構想を拡げ、その起源にあるブードゥーの儀式まで撮影しようとし、さらには当時ブラジルで世間の話題となっていた、いかだ船で数百キロの距離を踏破してきた貧しい漁民たち(自身の老後の保障を大統領に直訴に来たのだ)についての半ドキュメンタリーを構想、その製作に熱中する。『アンバーソン家』の編集をほったらかして去ったウェルズ(ブラジルに編集機を送ってもらいそこで編集する積りだった)に業を煮やしたRKOは『アンバーソン家』を勝手に編集するという挙に出、また一方ブラジル政府も、コントロールの範囲を超えてきたウェルズを煙たく思い始めて協力を拒むに至る。自力で撮影を続けたウェルズだが、RKOも『イッツ・オール・トゥルー』を公開する気はないと知って(RKOはウェルズと三本の映画製作の契約を結んでおり、これが三本目になる筈だった)、撮影した素材をRKOの倉庫に置いたまま、企画自体を放棄したわけである。

55年のイギリスのTVで「闘牛」すなわち「我が友ボニート」の物語を語った時点で、『イッツ・オール・トゥルー』はお蔵入りしており、これがその一部であったことがどこまで世間的に知られていたかは分からない。ウェルズ自身、この番組で『イッツ・オール・トゥルー』については一切言及していない。ウェルズがなぜここでこの話をしているのかも不明で、上記のように他の回が身辺について語ったりしている流れの中では違和感を覚えないではない(しかも最終回)。ウェルズがこの物語に執着を持っていたということかもしれないが、しかしウェルズも、この物語が二年後にハリウッドで赤狩りを巡るスキャンダルの元になろうとは予測もしなかったであろう。57年度のアカデミー賞授賞式でのことである。まさにこの「我が友ボニート」の物語を映画化した『黒い牡牛』で原案賞を受賞したロバート・リッチなる人物が、名前を呼ばれたにもかかわらず壇上に上がることがなかった。そもそもそんな人物はいなかったのだ。このロバート・リッチが、赤狩りで業界を追われていたドルトン・トランボの偽名であることが後に明らかになる。この出来事は、ハリウッドにおける赤狩りの終わりの始まりとして知られることになるのだが、それはともかく、なぜウェルズが映画化しようとして未完に終わった物語がここに復活したのかといえば、製作者のキング兄弟(ジョゼフ・H・ルイスのノワールの名作『拳銃魔』などの製作者として名高い)が、出入りしていたRKOから原案を買い、トランボに翻案させたということらしいのだが、この経緯は上島春彦『レッドパージ・ハリウッド』第九章「『黒い牡牛』とロバート・リッチ」に詳しいのでそちらを参照。そもそもの原案者であるロバート・フラハティも、この物語から、牡牛から象にキャラクターを変更した上で自身の監督作『カナラグ』(37)を撮っている。とは言えこの作品はラドヤード・キプリングが原作とクレジットされているのだが。ちなみにこの『カナラグ』でシナリオに参加しているのがイギリスの作家ジョン・コリアで、このコリアは、ウェルズの唯一のアメリカでのTVドラマ作品『若さの泉』の原作者なのだった(後述)。