映画の中のジャズ、ジャズの中の映画 Text by 上島春彦

第45回 60年代日本映画からジャズを聴く その6 八木正生におけるジャズと映画の葛藤

第45回 60年代日本映画からジャズを聴く その6 八木正生におけるジャズと映画の葛藤

武満と八木の共闘作業としての映画音楽

八木と武満の出会いの正確な時期や場所はよくわからないが、インタビューによればそれ以前に幾つかのキーポイントになる別な出会いがあった。「乃木坂からもう少し青山一丁目によったあたりなんですけど『コスモポリタン』っていうクラブあったんですよね。(略)そこへ最初のうちはね、黛(敏郎)さんとか岩城(裕之)さんとかが来てたんです。その頃現代音楽の方も非常に盛んで、それで軽井沢で現代音楽祭を毎年やる様になって、それに一日ジャズの日をもうけるからやってみないかと言うことで、黛さんと岩城さんに勧められて」ということだそうだ。黛とは後に『さらばモスクワ愚連隊』(68、監督堀川弘通)で一緒に仕事をしている。この映画は後述する。軽井沢現代音楽祭は1957年から始まっているものの、それへの八木の登場が何年のことか現時点では私にはわからない。「じゃあやってみようかってやったら、もともと武満さんも嫌いじゃなかったんでしょうね。日本でこういうジャズやる人たちがいるのかみたいなことで…。(略)意気投合したんでしょうね。」武満におけるジャズという問題はとても大きいテーマであり、それは彼にとっての映画音楽というテーマとも重なり合う。従っていずれ本連載でも武満を取り上げることになろうが、さしあたってその実践面においてピアニストとしての八木正生が重要なパートを担っていたことをここで確認しておこう。

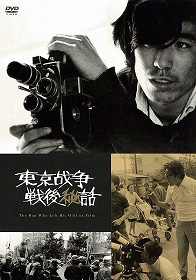

武満の映画音楽作品にピアニスト八木が参加した例を予めタイトルだけ挙げる。『熱海ブルース』(62、監督ドナルド・リチー)『からみ合い』(62、監督小林正樹)『白い朝』(64、監督勅使河原宏)『東京战争戦後秘話』(70、監督大島渚)。このデータはクレジットからはわからないが、「武満徹全集」に確定されているものを元にしている。モダン・ジャズを使っていてピアニストが確定されない作品も多少あるから、実際にはもう一二本あってもおかしくない。

「武満徹全集<第五巻>」は武満と八木の60年に行われた対談「だからジャズをやったんだ!!」の一部を再録している。これを読むと彼等のジャズを透しての関係が少しはわかるので所々引用してみる。これはその年の2月25日に開催された「草月ミュージック・イン第2回ブルースの継承」で八木が武満の曲を演奏したことを受けて企画されたもので雑誌「音楽の友」同年5月号に掲載された。

「(武満)(略)八木さんの弾かれたピアノ曲は、細かくクラシックの楽譜のように書いてあるわけじゃないのですよ。あるのはメロディとハーモニーですね、コードが指定してあるだけで。僕は八木さんのピアノはたいへん好きなものですから、八木さんに全部おまかせしちゃって…ですから僕の作曲というけれども、八木さんの創作に近いものなのですよ。」この言葉はクラシック愛好者を主な読者層にしている雑誌ならではの言い回しで、要するにジャズの即興に近いタイプの音楽が演奏されたということ。その演奏もちゃんと残っているので後述する。「(武満)ジャズの魅力というものは、プレーするという魅力ですからね。自分で書いたものがああいうふうになったのかという驚きとか喜びがあるわけで(略)。僕は軽井沢で八木さんの作品とか、三保さんの作品とか、演奏を聴いてすごくショックだったし、実際、今度の現代音楽祭にジャズを入れたということは、日本の現代音楽の演奏会、ああいう傾向のものを入れたのは、プラスになったと思うのですよ」。

ジャズは純粋音楽的にラヴェルに対してもオネゲルに対しても、それなりの影響を与えたし、そこから一定の成果も上げたけれども「知的に洗練され」てしまったことで「昔あったジャズのブルースなどにみられるエモーション」を欠いてしまったのではないか、と軽井沢現代音楽祭で八木、三保のジャズを聴くまでは考えていたと武満は言う。その上で「音楽の本質的な即興性とか、祈りに結びついた音楽、(略)それをつかまなければいけないと思う」。これが、いわば武満が八木、三保という新世代のジャズ演奏者に抱いた希望ということになる。それを受けて八木は、「僕のピアノの弾きはじめは、ジャズの仕事をしだしてから1年目、黒人のクラブにいた時ですよ。その時にブルースをどんどんやったのです。そうすると合の手を入れるのですね、黒人がバンドの前で。(略)とにかくブルースというものは、彼等の皮膚なんですね」。(略)「(武満)だから確かに芸術というものは様式なり方式に拘束されなければならないと僕は思うのだけれども、今度は本来の目的と離れちゃって、法則ばかりになっているのが現状だから、そういう点でジャズというのは奇蹟的に、そういう原型的なものを多分に残しているわけですね」。

映画『日本脱出』は現在DVDで見られるが、音源を聴くのには「武満徹全集<第3巻>映画音楽1」を購入してもらうしかない。まあ、そこに収録された未使用音源は一分弱だからDVDを見ていただければ十分ですが。どういう事情で八木と武満が本作に関わることになったのかも今ひとつ分からない。本作は出発からトラブル続き。そもそも吉田は自身の脚本監督により『わが性の白書』(原作中村光夫)の撮影準備を終えていたにも拘わらず、急遽企画が流れ、新たな企画それも「アクション映画」を作ることになった、というのだ。「私にアクション映画がつくれるかどうか不安はあったが、アクションだけを追いきることで、眼にうつる動きを越えて、なにか別な次元へ映画が飛躍しないかという賭けに、私がとりつかれていたのも事実である」と吉田の言葉が残されている(吉田喜重「思い出すままに」シネクラブ研究会パンフレット。以下同様)。「全てを色彩、動きのリズムに還元し、単純化するなかで無い面の空洞化を拡大しようとも考えた。私自身、ひそかにこの映画を、アクション・メタフィジックと呼んだ」とも。

物語はオリンピック直前の東京が舞台である。「撮影は立川、横田のアメリか軍基地周辺で大部分が行われた。(略)出来あがった映画は道化(ファルス)とはならず、妙に重く、よどんだ作品となった。そして残念ながら、この映画のラストが、私に無断でカットされ、上映されてしまった」。というわけで終りまでもトラブル。結局これをきっかけに吉田は松竹を離れることになった。

もっともこれを読んでも音楽的なことは全然わからない。全集からの作品解説も読んでみる。すると「今回は(『涙を、獅子のたて髪に』とは)逆にほとんどの曲を武満が作曲し、八木は主に音楽監督を務めるといった分担がなされている」とある。武満主導という証言は八木も残しており間違いないだろうが、いずれにしても何故本作に武満が起用されたのかは分からないままだ。「その音楽は、主人公がジャズ・ヴォーカリストを夢見ながら果たせないといった設定を音楽的にも生かすべく、ジャズを隠し味にしたアナーキーな不協和音の楽曲が主眼となっている」(続く)。