コラム 『日本映画の玉(ギョク)』 反共プロパガンダ映画を再見する【活字篇】第2回 Text by 木全公彦

宇野宗佑

映画は完成し、映倫の勧告を容れていくつかの箇所は削除・修正された。ところがこの作品にクレームをつけてきた人がいた。宇野宗佑である。のちの第75代内閣総理大臣、今では女性スキャンダルのため短命に終わった内閣の総理という印象しかない人だが、このときは滋賀県議だった。宇野は1943年に学徒出陣により敦賀連隊に配属され、その後、朝鮮北部の連浦連隊に配属された。1945年の敗戦で、2年間シベリアに抑留される。1947年日本に帰還。翌年の1948年に自身の抑留体験を綴った「ダモイ・トウキョウ」(葛城書房)を出版する。宇野は『私はシベリヤの捕虜だった』はこの「ダモイ・トウキョウ」の映画化だと主張したのである。前回書いたように、そもそも田口修治がこの映画を製作しようと思うきっかけになったのは、キャメラマンの藤井静がシベリアに抑留されていたときのことを話したことだったとされる。手元にある映画のパンフや撮影シナリオにもそのような記載があるし、当時の映画雑誌、たとえばキネマ旬報や映画ファン、ソヴェト映画にも同様の解説が書かれている。ところが宇野サイドの資料、たとえばウィキペディアの「宇野宗佑」の項にも、宇野が書いた回想録「ダモイ・トウキョウ」を映画化したのが『私はシベリヤの捕虜だった』である、と記載してある。以下、宇野宗佑の評伝からの抜粋。

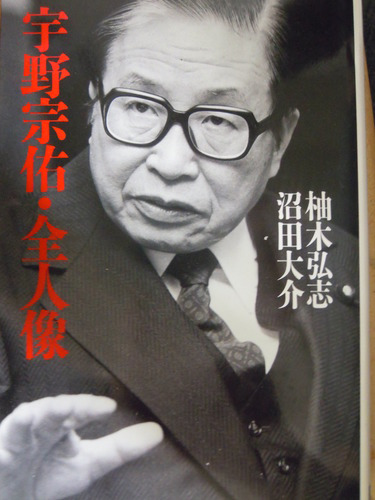

《県議時代のエピソードとして欠かすことのできないものに宇野自身の著作「ダモイ・トウキョウ」の映画化がある。/「ダモイ・トウキョウ」が出版されたのは昭和二十三年十一月だが、翌二十四年春には早くも東京のプロダクションが目をつけた。シュウタグチ・プロダクション(原文ママ)といい、代表の田口修二(原文ママ)が守山に宇野を訪ねてきた。「ダモイ・トウキョウ」の映画化権についての交渉である。宇野は映画化を快諾するのだが、交渉にあたってはいささか気負ったパフォーマンスをみせた。/「東京から映画関係者がくる」というので、宇野は南井太一ら商工会の仲間を集める。ことさら厳かな表情をつくって、こう頼み込んだ。「なめられたらあかん。酒屋のぼんぼんが書いたと思われる程度じゃなめられる。とにかく私をひとかどの作家に見せんと。みんなハカマはいて、私のことを先生、先生と呼んでくれへんか。著作権料三十万円くらい、もらえるかもしれん。そしたらみんなで分けるさかいな」/しめし合わせた通り、何人もがハカマをはいてプロダクションの代表を迎えた。若き日の宇野宗佑の、気取った素振りが目に浮かぶ。(…)途中、若干のトラブルもあった。東宝の宣伝文に原作者・宇野宗佑の名前がなく、シベリアに抑留されていた一カメラマンの見聞に基づくものとされていたからだ。製作者側は「抑留記はしばしば誇張、虚構があり、したがってダモイ・トウキョウだけに頼ることは避けたいと判断した」という主張である。しかし宇野自身も、シナリオは明らかに「ダモイ・トウキョウ」そのものであり、ドキュメントとしての真実性にも絶対的な自信があることを強調して、原作者名の排除は不当であるとの立場を譲らなかった。結果は円満な話し合いに終わり、タイトルに脚本協力者としての宇野宗佑の名前が大写しになったものである。/映画の反響は大きかった。当時、同胞救出国民運動本部という組織があって、この映画の必見運動が起きた。他方では「あまりに生々しすぎる。時局からみても上映は危険である」という声も出たが、総じて、未帰還者の引き揚げを促進する気運を盛り上げたという点で、その社会的影響力が評価された。原作者の宇野もまた、全編の俳優の演技を通じて、シベリアで体得した自らの「死生観」がおおむね表現されていると感じた。》(「宇野宗佑・全人像」、柚木弘志・沼田大介著、行研出版局、1988年)