コラム 『日本映画の玉(ギョク)』 映画と読みのお話 Text by 木全公彦

表記は難しい

表記の場合もややこしい。“山口百恵”(本名)は引退してから戸籍上の“百惠”を使うようになり、女性週刊誌もそれに準じている。この場合は“百恵”と“百惠”の境界線がはっきりしているが、“岸恵(惠)子”や“木下恵(惠)介”の場合はどうなのか。“黒澤明”の場合、大手出版社の校閲は“黒沢明”と書くと、機械的に“黒澤明”と直してくるが、どのような基準によるものなのか。多くの表記があるマキノ雅弘の場合、その名前を使っていた時代の表記を使うという暗黙のルールがあるようだが、ならば“黒澤明”もそれに準ずるべきではないだろうか。数年前、紀伊國屋書店映像情報部から新東宝レーベルが刊行されたとき、全作品のハンドリングを任されたのだが、その映画の題名表記に迷った作品が二本あった。『彌太郎笠』(1952年、マキノ雅弘監督、鶴田浩二主演)は、独断で『弥太郎笠』とジャケットに表記した。マキノは、その後東映でも『弥太郎笠』(1960年、中村錦之助主演)を作っており、“彌”と“弥”を使い分けることで両作品を区別している人もいて、その人にも原稿を書いていただいたのだが、ジャケット表記を『弥太郎笠』にする旨を話したところ、「ずんぶんいい加減なんだね」と嫌味を言われてしまった。いい加減というよりじゅうぶん考えての判断だった。『彌太郎笠』にしたら、POSシステムで在庫を管理しているのだから、いろいろ不都合があるということ、それとネットで検索して購入する購買者に分かりにくいという理由からだったのだが、分かってもらえなかったようだ。

もうひとつは『「粘土の仮面」より かあちゃん』(1961年、中川信夫監督)。映画のクレジット・タイトルには“「粘土の仮面」より”の表記はなく、ただ“かあちゃん”と出るだけだが、一般にはポスターにある『「粘土の仮面」より かあちゃん』で広く流通していると思い、その表記でジャケットに記載した。画面クレジット絶対主義の人もいるようだが、以前『KAKIMIKAZE TAXI』(1995年、原田眞人監督)のDVDを製作する際、静止画でスタッフ・キャストのプロフィールを書いたのだが、「ミッキー・カーチス」の名前が画面上のクレジットでは間違って「ミッキー・カーティス」になっており、静止画もそちらに合わせてくれと言われ、しぶしぶ従ったことがある。だからそちらでも絶対はあり得ない。ただし、立場が変われば、また対応の仕方も違ったかもしれない。

正式な表記が常用漢字にはなく、作字しなければならない漢字の場合はさらにややこしい。元ボクサーの辰吉丈一郎は“丈”の右上に点がついている。現役だった頃は新聞はともかくほとんどの週刊誌は作字して“丈”の上に点をつけていたように記憶する。それで思い出すのは、ある作品の特典映像を作ったときのこと。大映京都の録音技師“林土太郎”さんに話を伺い、そのインタビュー映像の上に名前のテロップを入れたのだが、本来は「土」の上に点があるが正しいから、テロップを作り直してほしいとクライアントのお言葉。活字ならともかく完パケのテロップを直すのはそれなりのカネがかかるわけで、本人に聞いたところ「ホンマは点があるんやけど、大映のタイトルも習字で書いとるときには点があったけどな、タイプ字になってからは点はつけてえへんで。できんさかいな。習字で書いているときも“土”の下の長い棒の上に点があったり、上の短い棒の上にあったり、ええかげんなもんでっせ。ほなさかいどっちでもええわ」という返事。そのまま伝えたが、言い出したら聞かないクライアント様は、当の本人がそう言っているというのに「直せ」の一点張りで、結局一度納品した完パケからテロップだけの入れ替えをしたのだった。嗚呼。いくらかかると思ってるねん。

そこにいくと、“大島渚”の場合、本来は“渚”のつくりにあたる“者”の中心に点があるのが正しいのだが、本人(や遺族)の強いこだわりで、助監督時代から自身がコントロールできる範囲はすべて点ありの表記で貫いていた。訃報に際した追悼記事や映画雑誌の特集記事も、そのようなことは遺族側から強く言われていたようで、すべて点あり表記だった。

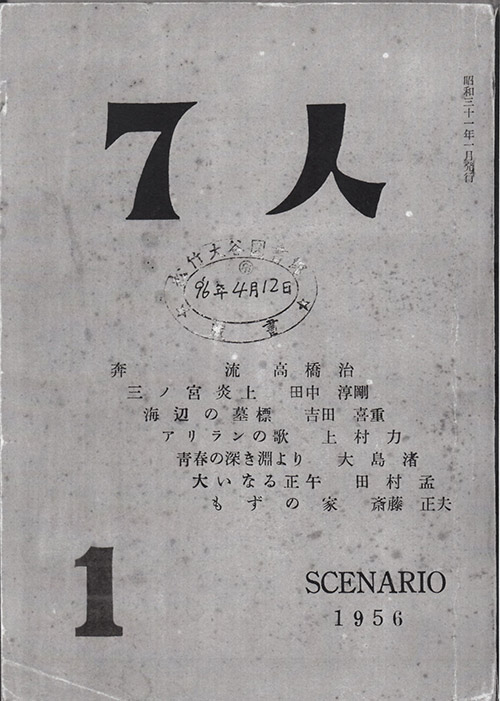

だが残念なことに、大島が助監督時代に吉田喜重や高橋治らと発行していたシナリオ同人誌の表記が「七人」となっているものが圧倒的に多かった。先日出版された「文藝別冊 大島渚」も例外ではない。早稲田の演劇博物館や松竹の大谷図書館で現物にあたった人は一人もいないんじゃないのかね? 正しくは「7人」である。