コラム 『日本映画の玉(ギョク)』

鈴木英夫<その15> 『九尾の狐と飛丸』をめぐって[後篇] Text by 木全公彦

鈴木英夫<その15> 『九尾の狐と飛丸』をめぐって[後篇] Text by 木全公彦

〈八木晋一〉の正体

シナリオの第8稿ができた段階で、虫プロにいた杉山卓が作画監督として参加する。東映動画に一緒に入社した美術部の小山礼司に声をかけられて、六本木の日本動画に行き、中島源太郎に会ったという。杉山の回想。「ちょうど虫プロの『W3』が終わったばかりで、割合ヒマな時期でした。それで手塚さんに話したら、『行きなさいよ。終わったらまた帰ってくればいいから』と言われましてね。手塚さんは虫プロ在籍のまま行けばいいじゃないかと言ってくれたんですが、周囲がそれじゃ許さないだろうから、いったん虫プロを辞めて終わったら帰るということで了承してもらいました。僕の感じでは作業はある程度進行しているように見えました。僕は当時28歳でしたけど、すでに僕より若い人たちが作業を手掛けていたような印象がしました」第8稿をもとにストーリーボードを作成する段になって、増村の大映の先輩であった鈴木英夫が増村に懇願されて〈構成〉として参加する。鈴木は1967年に東宝テレビ室に移動になるが、まだこの段階では東宝と劇場用映画の監督として契約中の身分だった。長田千鶴子の回想。「六本木の事務所には増村さんも鈴木さんもしょっちゅういらしていた。増村さんは汚いトレンチコートを着て、飄々となさっていた。この人が増村保造か、なんて思いましたね。一方の鈴木さんは大変厳しい方で、私は怖いという感じがしました。脚本の書き直しも、ストーリーボードも、すべて鈴木さんが指示を出されてました。イメージが明確なのか、もうそれはすごくはっきりした指示でしたね」

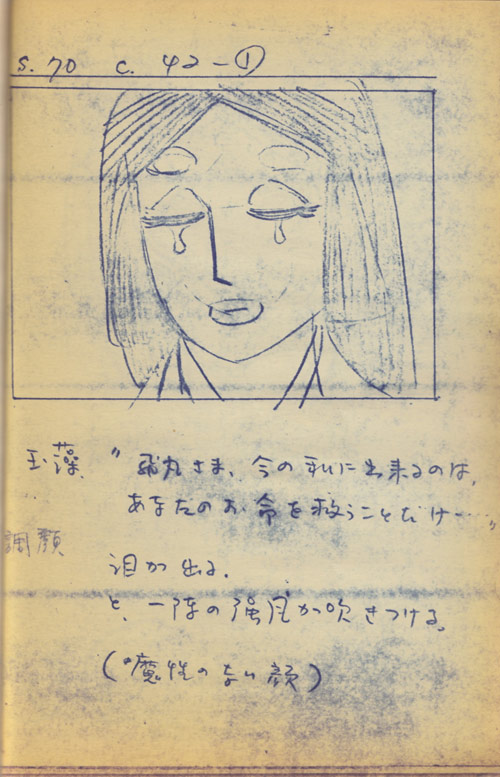

鈴木の役割は杉山とストーリーボードを作成することである。杉山卓の回想。「それこそ鈴木さんと顔を突き合わせながら相談してストーリーボードを描いていきました。本来ならストーリーボードはそのままの形では使わないのですが、これで細かな流れはできているからということで、そのままの形で縮小コピーして、画コンテとしても使いました」

杉山によると、キャラクターデザインは当初“アニメーションの世界では有名な方”に依頼したのだが、中島の気に入らず、さいとう・たかをに交代。だが、「劇画調ではないなあ」と中島はこれも気に入らず、結局杉山自身が担当することになった。

杉山の回想。「今、思えば、さいとう・たかを氏のような一流のマンガ家に依頼しながら、それを気に入らず採用しないというのはいい度胸ですよ。音楽も確か最初はクラシック畑の近衛秀健さん(近衛秀麿の長男)に頼んだんだけど、それも中島さん気に入らず、大映時代からお付き合いのある池野成さんがやることになった」という。

気になるのは、監督名の〈八木晋一〉である。「日本アニメーション映画史」では、作画監督の杉山卓、美術監督の影山勇、撮影監督の岸本政由による共同ペンネームとされていることは、前回書いたが、今回の調査過程で取材した長田千鶴子、杉山卓、吉岡道夫の3名は、その件についてはいずれも記憶にないという。そのうえで、『九尾の狐と飛丸』の監督は、鈴木英夫であると言明された。ただし、鈴木英夫はアニメーション制作の経験がなかったため、原画動作のチェックなど、実作業上の指示・監督は作画監督としての杉山が鈴木の意図を汲んで行い、ラッシュ上がりから先の作業は鈴木の立ち会いの下で行われた。

「今日までずっと鈴木さんが監督なさったという認識でした。いろんな指示も鈴木さんがみんな出していましたし、鈴木さんの指示で脚本も直したりしました」(長田)

「映画全体の構成をなさったのはまぎもなく鈴木英夫さんでした。ストーリーボードの段階では、もう増村さんはタッチしていません。増村さんはときどき事務所に顔を出して『どう、やってるかい?』と声をかける程度です。演出家としてすべてを決定していたのは鈴木さんです。鈴木さんの指示は明確で、映画作りについての考え方がはっきりしていました。おかげで僕はずいぶん勉強になりました。僕は鈴木さんとサシでストーリーボードを描いていたわけですが、サイズやカメラワークを決定したのも鈴木さんでした。ここはこういう流れだから、このサイズでいく、ここはこのサイズ、と明確でした。鈴木さんは絵を描けないから、アニメーションとしての処理方法を提言したりはしましたが、言ってみれば僕が鈴木さんの手の役割をしただけですね」(杉山)

これらの証言から『九尾の狐と飛丸』は鈴木英夫監督作品といってもよいのではないか。あるいは鈴木英夫と杉山卓の共同監督か。想像の域を出ないが、おそらく東宝と契約中だった鈴木英夫は、本名を出せない事情があったのだろうか。それなら〈構成〉としてクレジットされることもダメだったはずだ。だが存命中に私が本人からこの映画について質問しても、「手伝っただけ」と言われたことを考えると、アニメの演出を手がけたことがなかったので、自分が監督したという意識がなかったのではないのか。おそらくはそんなような理由なのだろう。ちなみに作業が始まると、中島は実作現場に対してはほとんど口を出さなかったそうだ。