黒澤明のエロ映画 解決篇

1951年9月10日、第12回ヴェネチア国際映画祭で黒澤明の『羅生門』(50)がグランプリを受賞する。その知らせは12日には日本の各新聞に掲載されて一躍日本中の話題となる。

■ 『羅生門』グランプリを制す

この受賞が当時の日本人にとっていかに衝撃的だったか。 日本はアメリカ占領下において急速な復興を遂げんとするさなかにあったが、人々の脳裏にはまだ戦争の記憶が深く刻まれており、初めて経験する負け戦のショックから劣等感と僻み根性が巣食っていた。そこに日本映画が国際映画祭の最高賞を受賞したというニュースは、国際映画祭のグランプリが何を意味するものかよく分からなかった日本人が「世界一」の証であると知るに至って、戦後復興期における《フジヤマのトビウオこと古橋廣之進の活躍(1949年)》《湯川秀樹のノーベル賞受賞(1949年)》に続く、嬉しいビッグニュースとして、日本人は本来のプライドを少しだけ取り戻せたのだった。

ヴェネチア国際映画祭の主催国イタリアでは、『羅生門』の国内一般上映に続き、ほとんど未知であった黒澤明の新作を上映したいという要望があがり、これに応じて黒澤の新作がさっそく紹介されることになる。この時点での黒澤の新作は、松竹作品『白痴』(51)である。改めて指摘するまでもないが、大幅カットを要求する会社側の要求に黒澤が激怒して「そんなに切りたければ縦に切れ!」と言ったと伝えられる映画だが、批評的にも興行的にも惨敗した呪われた作品であった。

映画芸術協会の一員として新東宝・大映・松竹と流浪の旅を続ける黒澤は、『白痴』の失敗により、大映との契約も破棄され、当分冷や飯を食う可能性があった。が、寸前のところこの『羅生門』のグランプリ受賞に助けられた。時代は、朝鮮戦争の勃発、冷戦の激化によるGHQの対日政策の大転換もあって、東宝争議後の混乱は急速に収束に向かっている頃であった。黒澤ら映画芸術協会のメンバーは、レッドパージと引き換えに追放解除で職場に復帰した映画会社の首脳部直々の要請によって東宝に復帰。自動的に映画芸術協会は解散する。ちょうどイタリア側がグランプリ監督の新作を希望したときは、黒澤は東宝復帰第1作『生きる』(52)を撮影している時期であった。

実はその時点で黒澤明の日本での最新封切作は、敗戦のごたごたの中で撮影された『虎の尾を踏む男達』(45)だったのである。『虎の尾を踏む男達』は、GHQにおかれたCIE(民間情報教育局)の検閲によって主従関係を描いているから封建的と見なされ、禁止作品として、お蔵入りしていた作品である。それがこの時期に国内で初封切されたのは、『羅生門』のグランプリ受賞の余禄というより、日米講和条約の締結の結果によるものだった。

■ 『羅生門』グランプリを制す

この受賞が当時の日本人にとっていかに衝撃的だったか。 日本はアメリカ占領下において急速な復興を遂げんとするさなかにあったが、人々の脳裏にはまだ戦争の記憶が深く刻まれており、初めて経験する負け戦のショックから劣等感と僻み根性が巣食っていた。そこに日本映画が国際映画祭の最高賞を受賞したというニュースは、国際映画祭のグランプリが何を意味するものかよく分からなかった日本人が「世界一」の証であると知るに至って、戦後復興期における《フジヤマのトビウオこと古橋廣之進の活躍(1949年)》《湯川秀樹のノーベル賞受賞(1949年)》に続く、嬉しいビッグニュースとして、日本人は本来のプライドを少しだけ取り戻せたのだった。

ヴェネチア国際映画祭の主催国イタリアでは、『羅生門』の国内一般上映に続き、ほとんど未知であった黒澤明の新作を上映したいという要望があがり、これに応じて黒澤の新作がさっそく紹介されることになる。この時点での黒澤の新作は、松竹作品『白痴』(51)である。改めて指摘するまでもないが、大幅カットを要求する会社側の要求に黒澤が激怒して「そんなに切りたければ縦に切れ!」と言ったと伝えられる映画だが、批評的にも興行的にも惨敗した呪われた作品であった。

映画芸術協会の一員として新東宝・大映・松竹と流浪の旅を続ける黒澤は、『白痴』の失敗により、大映との契約も破棄され、当分冷や飯を食う可能性があった。が、寸前のところこの『羅生門』のグランプリ受賞に助けられた。時代は、朝鮮戦争の勃発、冷戦の激化によるGHQの対日政策の大転換もあって、東宝争議後の混乱は急速に収束に向かっている頃であった。黒澤ら映画芸術協会のメンバーは、レッドパージと引き換えに追放解除で職場に復帰した映画会社の首脳部直々の要請によって東宝に復帰。自動的に映画芸術協会は解散する。ちょうどイタリア側がグランプリ監督の新作を希望したときは、黒澤は東宝復帰第1作『生きる』(52)を撮影している時期であった。

実はその時点で黒澤明の日本での最新封切作は、敗戦のごたごたの中で撮影された『虎の尾を踏む男達』(45)だったのである。『虎の尾を踏む男達』は、GHQにおかれたCIE(民間情報教育局)の検閲によって主従関係を描いているから封建的と見なされ、禁止作品として、お蔵入りしていた作品である。それがこの時期に国内で初封切されたのは、『羅生門』のグランプリ受賞の余禄というより、日米講和条約の締結の結果によるものだった。

『虎の尾を踏む男達』は『羅生門』と同様の時代劇だったので、イタリア側はこれ幸いとグランプリを受賞したばかりの監督の新作として『虎の尾を踏む男達』を上映したいと申し出る。ただし同作品は58分の中篇であるから、イタリア側との仲立ちをした東和映画は、短篇映画を選定し、併映作品として一緒にイタリアに送り出すことになった。

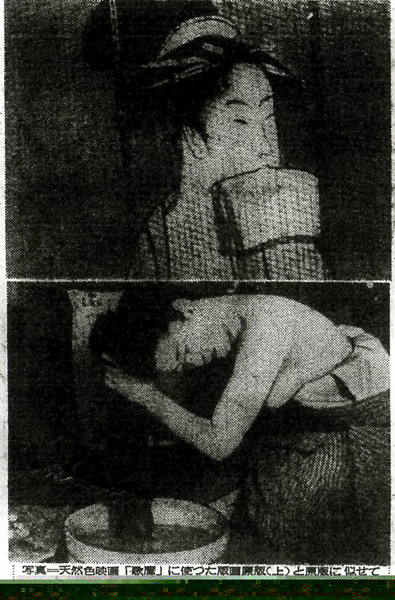

その短篇とは、秀映社製作の2巻もの美術映画『歌麿』(52)という作品である。短篇映画とはいえ、日本初のさくらカラーを使って撮影された色彩作品であるから(1951年の国産初長篇カラー作品『カルメン故郷に帰る』はフジカラーを使用)、かなり贅沢に予算がかけられたことが分かる。ヨーロッパには美術作品についての短篇映画が数多くあったので(たとえばアラン・レネの『ヴァン・ゴッホ』、『ゲルニカ』、『ゴーギャン』など)、それを真似たものを海外でも人気の高い喜多川歌麿でやろうとしたんだろう。ちょうど1952年は歌麿の生誕200年にあたる記念の年でもあった。

監修は作家の邦枝完二。溝口健二の『歌麿をめぐる五人の女』(46)の原作『歌麿』(のち『歌麿をめぐる女達』に改題)を書いた浮世絵や江戸情緒に造詣の深い作家で、長女・梢は長じて黒澤の『野良犬』(49)に抜擢され、『七人の侍』(54)などで黒澤に重用される木村功と結婚、エッセイストとしても活躍する。浮世絵・歌舞伎研究家の吉田暎二総指導、日本画家の太田雅光実技指導、そして製作・監督は住田暎介。ん? どこかで聞いた名前。いや、製作会社である秀映社という名前にも記憶があるゾ、と思われた方、前回の《黒澤明のエロ映画 第一篇》を読み返していただきたい。

その短篇とは、秀映社製作の2巻もの美術映画『歌麿』(52)という作品である。短篇映画とはいえ、日本初のさくらカラーを使って撮影された色彩作品であるから(1951年の国産初長篇カラー作品『カルメン故郷に帰る』はフジカラーを使用)、かなり贅沢に予算がかけられたことが分かる。ヨーロッパには美術作品についての短篇映画が数多くあったので(たとえばアラン・レネの『ヴァン・ゴッホ』、『ゲルニカ』、『ゴーギャン』など)、それを真似たものを海外でも人気の高い喜多川歌麿でやろうとしたんだろう。ちょうど1952年は歌麿の生誕200年にあたる記念の年でもあった。

監修は作家の邦枝完二。溝口健二の『歌麿をめぐる五人の女』(46)の原作『歌麿』(のち『歌麿をめぐる女達』に改題)を書いた浮世絵や江戸情緒に造詣の深い作家で、長女・梢は長じて黒澤の『野良犬』(49)に抜擢され、『七人の侍』(54)などで黒澤に重用される木村功と結婚、エッセイストとしても活躍する。浮世絵・歌舞伎研究家の吉田暎二総指導、日本画家の太田雅光実技指導、そして製作・監督は住田暎介。ん? どこかで聞いた名前。いや、製作会社である秀映社という名前にも記憶があるゾ、と思われた方、前回の《黒澤明のエロ映画 第一篇》を読み返していただきたい。

■ 国産エロ映画、世界を往く

――さて、前回の拙稿で、秀映社とは戦後日本のエロ映画の出発点になった『東京十夜(てんや)』(50)を製作した会社で、その代表が住田暎介ということを確認されたと思うが、そうなると、一見すると巧妙に短篇美術映画を装った『歌麿』なる作品がいかなるものか想像がつこうというものだ。

『歌麿』の内容は、建前こそ《浮世絵の発達経路から歌麿の偉大な画業を描く》というものだが、動きがない絵をどう見せるかという段になって、アラン・レネのようにモンタージュで細切れにしてリズムカルに見せるという方法論もあったはずだが、さすがエロ映画で儲けた会社だけあって、それを本物の女性を半裸にした活人画で浮世絵を再現したのである。この発想こそまさにエロ事師ならではもの。モデルとして選ばれたのは、芸者や海女たちで、たとえば肌脱ぎの洗髪、風呂場から化粧までのポーズ、蚊帳の中の寝姿、さらには海女のあわび取りに至っては房総半島にロケし、海女たちに赤い腰巻をつけさせて何度も海に潜らせるなどして撮影し、のちに一部削除されてしまったが、B地区が丸見えだった場面もあったという。さもありなん。ま、エロ版森村泰昌という気もするがね。

歌麿が描いたあわび取りといえば、前述の溝口健二『歌麿をめぐる五人の女』にも同様の場面がある。同作では、川崎弘子、飯塚敏子ら著名女優たちがモロ肌脱いで化粧し、刺青を見せたことも話題になったが、やはり最大の見せ場はあわびの摑み取りのエロティックな場面である。当然、これは大いに映倫で問題視され、実際にその一部が削除されている。それに当時の一般客からすれば、「天下のミゾグチ」で映画を見に行くはずもなく、「エロ映画だから」ということで映画館に足を運んだはずである。実は戦後日本のエロ映画の歴史は、この『歌麿をめぐる五人の女』から始まったのである。

実際、その頃の溝口は、一般には愛欲映画監督として認知され、これまた愛欲作家でもある舟橋聖一原作の『雪夫人絵図』(50)では原作の雪夫人のイメージから大きく離れて、熟れた肢体でエロ度満点であった木暮実千代を起用。映画の愛欲描写では映倫と揉め、柳永二郎と浜田百合子の混浴場面は削除、ポスターにはかなりドギツイ惹句が躍っていることからも想像されるように、ほとんどの観客はこれを《文芸エロ映画》として認識し、映画館に行ったのである。

『歌麿』に話を戻すと、B地区が見えていた部分について、映倫からのクレームによって削除を余儀なくされると、総指導にあたった吉田暎二は次のようなコメントを出した。 「よく出来ましたよ、日本独特のものの合理的な効果を狙っているわけで、あれを見るとさすがに絵の刺激が非常に強く、逆にモデルの実写など印象に弱く、どうしてあれがカットになるか私には判らぬ。なにしろあれは一枚何十万円もする国宝級その他原画を百枚以上も使い、背景や小道具その他諸式に実感を出すため向島「八百松」などにロケーションするなど大変な苦心をしました」(「内外タイムス」1952年6月7日付)

『歌麿』がイタリアでどのような評判であったかはわからないが、続いてフランスからも上映の引き合いがあったことからすると、大方海外では好評だったことは確かなようである。フランスでの上映準備のために英語の字幕台本がちょうど渡仏中であった東和の社長・川喜多長政宛に空輸されたという。川喜多長政がこの映画の製作にどのあたりまで関わっていたか、あるいはまったく関わっていないのかは不明だが、川喜多の仲立ちによって『歌麿』はヨーロッパで上映されたあと、日本でも東和が配給して松竹洋画系で、翌年の1953年8月26日に公開された。

謎なのは先に海外に輸出され、国内での公開がその1年もあとであったことから、この映画はもともと輸出用に製作し、好評だったので、ついでに国内でも上映したと推察されるのだが、そんな映画を映倫がわざわざ輸出前に審査し、削除を指示するかということである。このあたりはよくわからない。ともあれ、『歌麿』はそのような怪しげな映画であるにもかかわらず、ちゃんと東和の社史「東和の半世紀」(1978年)の巻末リストにも、戦後、東和が初めて手がけた国産短篇映画の配給作品として掲載されている。それから推察すると、やはり川喜多長政が製作にもなんらの形で関わっていたと考えるのが自然だろう。

とはいえ、やはり『歌麿』の場合、エロ映画なのか、それとも純然たる美術映画なのか、思惑というか、狙いというか、「芸術かエロか」なんていうことではなくて、確信犯としてエロを混ぜて売ろうという下心があったのかだが、そのへんの境界線は秀映社なる製作会社の怪しい略歴を勘案すると非常に微妙だが、その微妙な映画がジャパニーズ・エロティシズムのアート・フィルムとして黒澤明とセットでヨーロッパに紹介されたことは特筆すべきことである。前回も指摘したように『羅生門』もレイプの話なのだから。

なにも『歌麿』や『羅生門』だけに限らない。欧米世界が黒澤明を通して日本映画を発見した時代、すなわち1950年代初めから中頃というのは、前回紹介したようなプレ・ピンク映画の国産エロ映画が日本国内でお客を集める一方で、『羅生門』にようにちゃんとした形ではないけれども、海外へもジャパニーズ・エロ映画が輸出されはじめた時代でもあったのである。もしかしてこれがクール・ジャパンの先駆けだったりして。

シネアート・アソシエーツが製作したバーレスク映画『裸の天使』(50、中川順夫)はその代表例。映画年鑑によれば、シネアート・アソシエーツの本社はハワイにあり、「国際映画の製作輸出ならびに興行、日本映画の輸出ならびに興行、外画および映画資材の輸入を目的に1949年に創立された」となっており、『裸の天使』はその第1回作品にあたる。

実際、その頃の溝口は、一般には愛欲映画監督として認知され、これまた愛欲作家でもある舟橋聖一原作の『雪夫人絵図』(50)では原作の雪夫人のイメージから大きく離れて、熟れた肢体でエロ度満点であった木暮実千代を起用。映画の愛欲描写では映倫と揉め、柳永二郎と浜田百合子の混浴場面は削除、ポスターにはかなりドギツイ惹句が躍っていることからも想像されるように、ほとんどの観客はこれを《文芸エロ映画》として認識し、映画館に行ったのである。

『歌麿』に話を戻すと、B地区が見えていた部分について、映倫からのクレームによって削除を余儀なくされると、総指導にあたった吉田暎二は次のようなコメントを出した。 「よく出来ましたよ、日本独特のものの合理的な効果を狙っているわけで、あれを見るとさすがに絵の刺激が非常に強く、逆にモデルの実写など印象に弱く、どうしてあれがカットになるか私には判らぬ。なにしろあれは一枚何十万円もする国宝級その他原画を百枚以上も使い、背景や小道具その他諸式に実感を出すため向島「八百松」などにロケーションするなど大変な苦心をしました」(「内外タイムス」1952年6月7日付)

『歌麿』がイタリアでどのような評判であったかはわからないが、続いてフランスからも上映の引き合いがあったことからすると、大方海外では好評だったことは確かなようである。フランスでの上映準備のために英語の字幕台本がちょうど渡仏中であった東和の社長・川喜多長政宛に空輸されたという。川喜多長政がこの映画の製作にどのあたりまで関わっていたか、あるいはまったく関わっていないのかは不明だが、川喜多の仲立ちによって『歌麿』はヨーロッパで上映されたあと、日本でも東和が配給して松竹洋画系で、翌年の1953年8月26日に公開された。

謎なのは先に海外に輸出され、国内での公開がその1年もあとであったことから、この映画はもともと輸出用に製作し、好評だったので、ついでに国内でも上映したと推察されるのだが、そんな映画を映倫がわざわざ輸出前に審査し、削除を指示するかということである。このあたりはよくわからない。ともあれ、『歌麿』はそのような怪しげな映画であるにもかかわらず、ちゃんと東和の社史「東和の半世紀」(1978年)の巻末リストにも、戦後、東和が初めて手がけた国産短篇映画の配給作品として掲載されている。それから推察すると、やはり川喜多長政が製作にもなんらの形で関わっていたと考えるのが自然だろう。

とはいえ、やはり『歌麿』の場合、エロ映画なのか、それとも純然たる美術映画なのか、思惑というか、狙いというか、「芸術かエロか」なんていうことではなくて、確信犯としてエロを混ぜて売ろうという下心があったのかだが、そのへんの境界線は秀映社なる製作会社の怪しい略歴を勘案すると非常に微妙だが、その微妙な映画がジャパニーズ・エロティシズムのアート・フィルムとして黒澤明とセットでヨーロッパに紹介されたことは特筆すべきことである。前回も指摘したように『羅生門』もレイプの話なのだから。

なにも『歌麿』や『羅生門』だけに限らない。欧米世界が黒澤明を通して日本映画を発見した時代、すなわち1950年代初めから中頃というのは、前回紹介したようなプレ・ピンク映画の国産エロ映画が日本国内でお客を集める一方で、『羅生門』にようにちゃんとした形ではないけれども、海外へもジャパニーズ・エロ映画が輸出されはじめた時代でもあったのである。もしかしてこれがクール・ジャパンの先駆けだったりして。

シネアート・アソシエーツが製作したバーレスク映画『裸の天使』(50、中川順夫)はその代表例。映画年鑑によれば、シネアート・アソシエーツの本社はハワイにあり、「国際映画の製作輸出ならびに興行、日本映画の輸出ならびに興行、外画および映画資材の輸入を目的に1949年に創立された」となっており、『裸の天使』はその第1回作品にあたる。

「内外タイムス」1952年8月28日付によれば、なんでも4月に来日していた元ハリウッドの監督ナット・ネイザンソンが地方の映画館にふらりと入って見た、この『裸の天使』を気に入り、是非アメリカでも公開したいと申し入れたのだとか。アメリカ公開題名『Tokyo Follies(東京フォーリーズ)』。1952年の秋にはアメリカで上映したいとネイザンソンは語る。ホントかね? ちなみに私はナット・ネイザンソンなる監督は知らないし、IMDbではNat Nathansonも『Tokyo Follies』も検索にはヒットしない。まあ、だからといって話題作りのガセというわけではないけれども、実は講和条約締結直後の日本と欧米の映画界の非メジャーによる水面下での関係は、まだ明らかになっていない映画史の闇の部分でもあるので、一概にガセとも言い切れない。とはいえ、ガセの疑いが晴れたわけではない。会社の登記がどうなっているか不明だが、ハワイに本社がある怪しげな会社が製作した映画の国籍はどうなっているのか。輸出輸入の関税をどう切り抜けているのか。そのあたりはまったく不明である。

しかし、事実がどうあれ、時代がたまたま重なっただけだろうが、黒澤とともにエロ映画をめぐる国内/海外の受容は急速に広がり、日本と外国の距離もエロを媒介にしてぐんと縮まっていたことは改めて確認しておきたい。

だが、しかし『純潔を狙う悪魔』なる映画のポスターが海外向けであるはずもなく、『静かなる決闘』の逆輸入のポスターともとうてい思えない。謎のポスター事情を探るために、さらに本稿は推論の材料を求めて蛇行を重ねることをご容赦いただきたい。

■ 『エリジア』をめぐる騒動

次はこの時期にアメリカのエロ映画が日本で上映されたときの騒動。映画のオリジナル・プリントと海賊版の関係を考える上で、興味深い事件である。

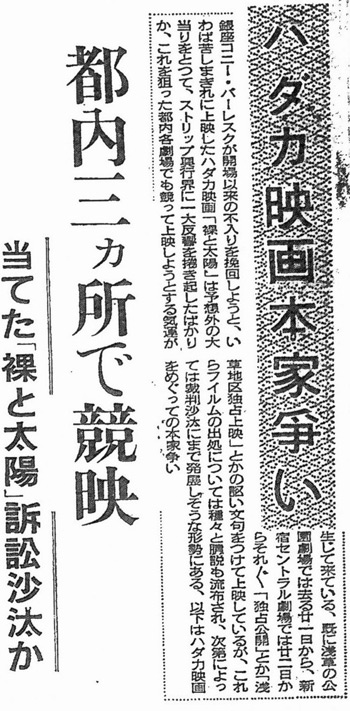

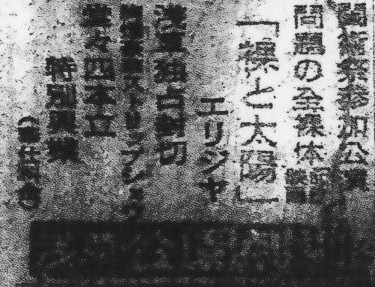

1952年、秋も深まった頃、大ヒットを飛ばした1本の短篇エロ映画が騒動の発火点となる。ストリップ劇場のチェーンを展開するコニー・グループのメイン劇場、銀座コニー・バーレスクで10月2日からストリップと併映で上映していた2巻ものの金髪ヌード映画『裸と太陽』に関税法違反、軽犯罪法違反の疑惑が浮上。さらに窃盗や剽窃の疑いまでかけられるという事件が起こったのである。『裸と太陽』は外人の女性が野球に興じたり、散歩したり、美容体操をしたりしているという、それだけの短篇映画である。ただ「それだけ」ではないのは、映画に登場する女性たちがいずれも一糸まとわぬ全裸であること、つまり『裸と太陽』は現代ならヌーディスト映画と呼ぶべきものなのである。原題は『エリジア』。製作したのは米エリジア映画製作所なる団体で、その母体はアメリカ最大のヌーディスト・キャンプのあるカリフォルニアにあるエリジア裸体研究所。製作年度は不明だが、どうやら戦前のものであるらしい。

問題になったのはこの映画の出所についてである。もともとこの映画を所持していたのは、静岡県にある結核療養所で、そこで所有している35ミリ・プリントが流出したと思われたであった。どうしてそんなものが結核療養所にあったか。まだ不治の病と思われがちだった結核に罹患し、悲嘆に暮れる結核患者を慰安するため、せめて外人ヌードを……というのでは全くなく、エリジア裸体研究所が主張する、遠くギリシャ時代に源を発する全裸健康法の普及手段として、研究所所長のホバート・グラッセイ医学博士監修の下で、ウィリアム・サリバンが撮影したヌーディスト・フィルムを製作し、それを参考にして、日本の結核患者の治療にも全裸健康法を取り入れてもらおうということで、同研究所がCIEを通じて全国の結核療養所に寄贈したのである。その中のひとつ、静岡県三方ヶ原の結核療養所「聖隷保養園」にあったものが今回流出し、ストリップ劇場でそのまま上映、あるいは不法コピーされて上映されている疑いがあるというのだ。

今回の銀座コニー・バーレスクで上映されているのはその不法流出したものではないか、ならばCIEを通じて特例で寄贈されたフィルムが商業用として上映されるのは関税法違反ではないのか、いやその前に結核療養所が所有するプリントが無断で持ち出され、不法にコピーされたのなら軽犯罪(著作権侵害、あるいは窃盗)の疑いすらあるのでないか、というのである。その結果、映連輸出映画委員会が大蔵省と警視庁に訴え出て、騒ぎが広がった。

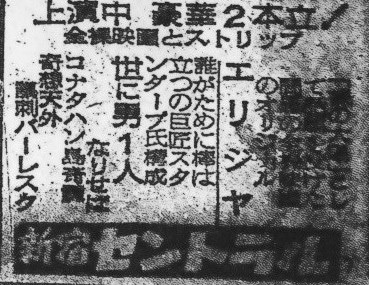

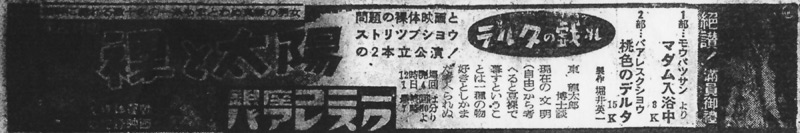

実はこの騒動、複雑な経過をたどることになる。聖隷保養園のオーナーは社会党左派の某代議士であった。結核療養所、ストリップ劇場、金髪ヌーディスト映画、それだけでもわけが分からないのに、続くお題は社会党左派代議士。ねずっちでもこれでは整わない(苦笑)。その代議士、折りしも選挙の最中で多忙を極めている最中。やっと気がついて騒ぎになる頃には、話題性に便乗した銀座コニー・バーレスクには「見せろ」「見たい」と連日客が詰めかけ、大入り満員の状態だった。ライバルのストリップ劇場も指をくわえて見ているはずはない。次々と新手のヌード映画やバーレスク映画を上映し、激しい客の奪い合いを繰り広げていた。その新手の中には『エリジア』と題する金髪ヌーディスト映画もあった。つまり『裸と太陽』の原題である。実はこれは同じ元ネタの映画だったことは、あとになって判明する。

遅まきながら、代議士が気づいて、劇場側に抗議を出し、映連輸出映画委員会が動き出したときは、都内だけでも同じ元ネタ映画が『裸と太陽』と『エリジア』という2種類の題名で、別ルートから入手した別バージョンで3系統の劇場で上映されていた。

代議士は、銀座コニー・バーレスクにフィルムを提供したアジア音画研究所の代表である斎藤彌人氏に対して、フィルムはある人に貸したものがその後行方不明になっており、コニー・バーレスク版はそれに違いないとして、同研究所に新聞各紙に謝罪広告の出稿と、百万円の賠償請求を求めた。これに対して斎藤氏は所有するプリントについては、もともと同研究所のものであって、かつて寄付したものを保養園の使用人が勝手に持ち出したものであるから、本来の権利は同研究所にあると主張。両者意見が食い違ったまま平行線をたどる。

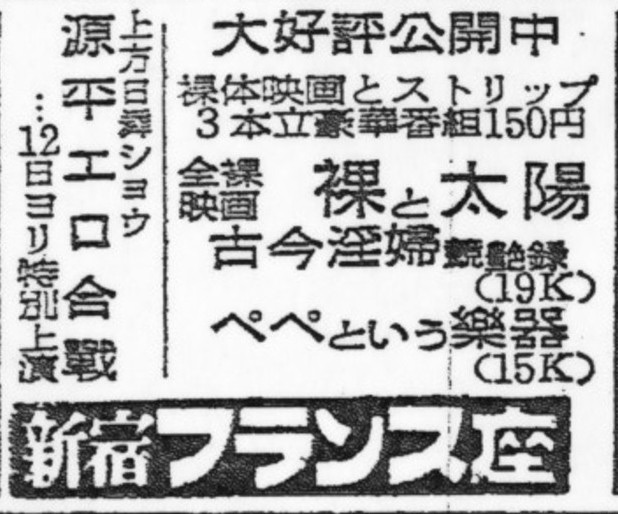

警視庁の捜査の段階で、3系統で上映されている作品は、それぞれ別ルートから持ち込まれたものでバージョンが違うことが判明する。銀座コニー・バーレスクが2巻ものであるのに対して、新宿セントラル劇場では4巻もので、さらに別編集の16ミリ版の存在も判明した。その結果、元ネタが同じ映画は、浅草公園劇場、新宿フランス座、池袋西口のアバン劇場でも公開されていて、スキャンダルに便乗して客を集めようと互いに本家を主張する混戦模様を呈し、まるで漫才のような「本家」「元祖」論争を繰り広げていたのである。

しかし、事実がどうあれ、時代がたまたま重なっただけだろうが、黒澤とともにエロ映画をめぐる国内/海外の受容は急速に広がり、日本と外国の距離もエロを媒介にしてぐんと縮まっていたことは改めて確認しておきたい。

だが、しかし『純潔を狙う悪魔』なる映画のポスターが海外向けであるはずもなく、『静かなる決闘』の逆輸入のポスターともとうてい思えない。謎のポスター事情を探るために、さらに本稿は推論の材料を求めて蛇行を重ねることをご容赦いただきたい。

■ 『エリジア』をめぐる騒動

次はこの時期にアメリカのエロ映画が日本で上映されたときの騒動。映画のオリジナル・プリントと海賊版の関係を考える上で、興味深い事件である。

1952年、秋も深まった頃、大ヒットを飛ばした1本の短篇エロ映画が騒動の発火点となる。ストリップ劇場のチェーンを展開するコニー・グループのメイン劇場、銀座コニー・バーレスクで10月2日からストリップと併映で上映していた2巻ものの金髪ヌード映画『裸と太陽』に関税法違反、軽犯罪法違反の疑惑が浮上。さらに窃盗や剽窃の疑いまでかけられるという事件が起こったのである。『裸と太陽』は外人の女性が野球に興じたり、散歩したり、美容体操をしたりしているという、それだけの短篇映画である。ただ「それだけ」ではないのは、映画に登場する女性たちがいずれも一糸まとわぬ全裸であること、つまり『裸と太陽』は現代ならヌーディスト映画と呼ぶべきものなのである。原題は『エリジア』。製作したのは米エリジア映画製作所なる団体で、その母体はアメリカ最大のヌーディスト・キャンプのあるカリフォルニアにあるエリジア裸体研究所。製作年度は不明だが、どうやら戦前のものであるらしい。

問題になったのはこの映画の出所についてである。もともとこの映画を所持していたのは、静岡県にある結核療養所で、そこで所有している35ミリ・プリントが流出したと思われたであった。どうしてそんなものが結核療養所にあったか。まだ不治の病と思われがちだった結核に罹患し、悲嘆に暮れる結核患者を慰安するため、せめて外人ヌードを……というのでは全くなく、エリジア裸体研究所が主張する、遠くギリシャ時代に源を発する全裸健康法の普及手段として、研究所所長のホバート・グラッセイ医学博士監修の下で、ウィリアム・サリバンが撮影したヌーディスト・フィルムを製作し、それを参考にして、日本の結核患者の治療にも全裸健康法を取り入れてもらおうということで、同研究所がCIEを通じて全国の結核療養所に寄贈したのである。その中のひとつ、静岡県三方ヶ原の結核療養所「聖隷保養園」にあったものが今回流出し、ストリップ劇場でそのまま上映、あるいは不法コピーされて上映されている疑いがあるというのだ。

今回の銀座コニー・バーレスクで上映されているのはその不法流出したものではないか、ならばCIEを通じて特例で寄贈されたフィルムが商業用として上映されるのは関税法違反ではないのか、いやその前に結核療養所が所有するプリントが無断で持ち出され、不法にコピーされたのなら軽犯罪(著作権侵害、あるいは窃盗)の疑いすらあるのでないか、というのである。その結果、映連輸出映画委員会が大蔵省と警視庁に訴え出て、騒ぎが広がった。

実はこの騒動、複雑な経過をたどることになる。聖隷保養園のオーナーは社会党左派の某代議士であった。結核療養所、ストリップ劇場、金髪ヌーディスト映画、それだけでもわけが分からないのに、続くお題は社会党左派代議士。ねずっちでもこれでは整わない(苦笑)。その代議士、折りしも選挙の最中で多忙を極めている最中。やっと気がついて騒ぎになる頃には、話題性に便乗した銀座コニー・バーレスクには「見せろ」「見たい」と連日客が詰めかけ、大入り満員の状態だった。ライバルのストリップ劇場も指をくわえて見ているはずはない。次々と新手のヌード映画やバーレスク映画を上映し、激しい客の奪い合いを繰り広げていた。その新手の中には『エリジア』と題する金髪ヌーディスト映画もあった。つまり『裸と太陽』の原題である。実はこれは同じ元ネタの映画だったことは、あとになって判明する。

遅まきながら、代議士が気づいて、劇場側に抗議を出し、映連輸出映画委員会が動き出したときは、都内だけでも同じ元ネタ映画が『裸と太陽』と『エリジア』という2種類の題名で、別ルートから入手した別バージョンで3系統の劇場で上映されていた。

代議士は、銀座コニー・バーレスクにフィルムを提供したアジア音画研究所の代表である斎藤彌人氏に対して、フィルムはある人に貸したものがその後行方不明になっており、コニー・バーレスク版はそれに違いないとして、同研究所に新聞各紙に謝罪広告の出稿と、百万円の賠償請求を求めた。これに対して斎藤氏は所有するプリントについては、もともと同研究所のものであって、かつて寄付したものを保養園の使用人が勝手に持ち出したものであるから、本来の権利は同研究所にあると主張。両者意見が食い違ったまま平行線をたどる。

警視庁の捜査の段階で、3系統で上映されている作品は、それぞれ別ルートから持ち込まれたものでバージョンが違うことが判明する。銀座コニー・バーレスクが2巻ものであるのに対して、新宿セントラル劇場では4巻もので、さらに別編集の16ミリ版の存在も判明した。その結果、元ネタが同じ映画は、浅草公園劇場、新宿フランス座、池袋西口のアバン劇場でも公開されていて、スキャンダルに便乗して客を集めようと互いに本家を主張する混戦模様を呈し、まるで漫才のような「本家」「元祖」論争を繰り広げていたのである。

それぞれの言い分(いずれも「内外タイムス」1952年10月27日付)。

「私の方は直接聖隷保養園にあるオリジナル・プリントからコピーして上映している。これは全4巻で原始民族やいろいろの裸の生活などが解説されており、コニーがやっているのはそういうところをカットして2巻に編集し直したものらしい」(新宿セントラルを経営する川崎東宝芸能社長談)

「斎藤彌人氏の話では、15年前にアメリカで買ってきたもので、戦後CIEの検閲を通すために各療養所に寄付し、問題の静岡の聖隷保養園にも寄付したことがあるとのことですが、私には詳しいことは分かりません」(銀座コニー・バーレスクの武内支配人談)

スキャンダラスな混戦は、都内から主要地方都市にもあっというまに広がった。名古屋地区においても3系統で三つ巴の激戦を繰り広げていた。名古屋日東宣伝社が提供したプリントが名劇、希望会館(のちテアトル希望)、国際劇場の3館、東宝芸能事業部配給のルートからは名宝、大宝の2館、さらに16ミリ版がストリップ劇場の大須港座、と3系統計6館で公開という状況で、金髪ヌーディスト映画の「どえりゃあタワケな」競映に火花を散らしていたというわけである。

捜査の過程で、とりあえず分かったのは、前記の川崎東宝芸能社長の証言にもあるように、聖隷保養園と同じバージョンは、銀座コニー・バーレスク版の2巻ものではなく、新宿セントラル版の4巻ものであったということであった。

結局、事件は、欧米で流行している健康法を紹介するフィルムを、結核療養所に寄贈したという美談からはじまり、利権をめぐる権利主張闘争に発展し、果ては流出元になった静岡の聖隷保養園のオーナーが社会党の代議士であったことからくる政治利用、エロ映画上映館やストリップ劇場側の商売根性、斎藤彌人氏の不可解な素性、騒ぎに乗ずるマスコミ、スケベなヤジ馬、全裸健康法に一縷の希望を見出す結核患者等の思惑を呑み込んだまま、11月に入ると地裁が聖隷保養園版のプリントの差し押さえの仮処分を受理。同版と思われる新宿セントラル上映版について差し押さえが執行されるが、セントラルでは別のヌード映画に同じ『エリジア』という題名を付けて上映を続行。こうなるとますますわけが分からない。だが、その流れの中で前回紹介した一連の金髪ヌード映画のセントラル系列劇場での上映があったのは確かなようだ。実際、フィルムを提供しているのはすべて斎藤彌人氏が代表を務めるアジア音画研究所。まだまだ全裸健康法の普及フィルムのネタはあったのである。賭けてもいいが、これらの騒動は原著作者のエリジア映画製作所のまったく知らないところでの起こっていると思って、まず間違いない。

しかし、こうしてラフにまとめてみても、やっぱりわけが分からない。情報の錯綜、食い違う証言、裁判、仮処分執行、題名のすげ替えの迷走のあげく、その後、突如としてカストリ雑誌やタブロイド新聞からは事件の続報があとかたもなく消え、代わって次々と公開される新手のエロ映画の記事に埋め尽くされる。マスコミはいつの時代も無責任だといっても、これはどういうことなのか、どのような結果になったのか、まるで不明で、わけの分からなさにまったく呆然とするしかない。これが本当の『羅生門』ってやつなの?

■ 跋扈する闇フィルムの盗映

ここまできてやっと『純潔を狙う悪魔』のポスターの正体がどのようなものであるか、おぼろげながらでも分かっていただけただろうか。以上の迂回と蛇行を重ねた調査を元に、『純潔を狙う悪魔』のポスターの正体について、私なりに推理すると、可能性として考えられるのは、以下の4つであるように思う。

1 『静かなる決闘』を不法コピーし、エロ映画に見せかけるためのポスター

2 『静かなる決闘』を不法コピーし、切り刻んでエロ映画とつなげたもののポスター

3 ポスターは『静かなる決闘』のクレジットと写真を盗用したものだが、中身は『静かなる決闘』とは全く違う別物

4 『静かなる決闘』のクレジットと写真を盗用したポスターだけしか存在せず、該当するフィルムはない

いずれにせよ、このポスターの存在は、闇フィルムを扱うエロ業者たちの暗躍を裏付けるものであることは確かなようである。

敗戦により、映画界には内務省の検閲はなくなったが、代わってCIEによる禁止映画(封建主義につながるもの、戦時中の国威発揚映画など)は存在したし、映倫による審査もあった。にもかかわらず、エロ映画に限らず、禁止映画に入っていたはずの旧作時代劇や戦争映画までこっそり、あるいはおおっぴらに上映されていたことは、映画年鑑等の公式記録が伝えるところである(禁止映画の不法上映のことを「盗映」と称する)。地域的には四国・九州といった、西日本の南方が多く、これについては台湾・沖縄の闇フィルムルートが考えられ、戦後、消失したと思われていた映画がこの地域で見つかることが多いのは、同じように引揚者のよるルートや組織的密輸入による台湾・沖縄ルート、その逆の四国・九州から沖縄・台湾へのルートがあったためと推察される。

「日本映画の海外密貿輸出(とくに沖縄方面)が激しくなり、51年度上期において摘発したものだけでも十数件に及んだ。密輸出は非合法手段で行われることもあるが、多くは往来する第三者がギフト物資として個人的に持参する場合が多く、正規の手続きにより入手した輸入現地業者を手こずらせている。(略)新たに密輸船を使用する方法が活発化し、(略)」(映画年鑑1952年度版)

「最近某映画製作会社に届いた沖縄那覇市の中央劇場仲井真氏からの便りによると、密貿易により多数の新作日本映画が流入して現在さかんに同地で上映されているという。現在沖縄に合法的に輸出されている日本映画は去る5月総司令軍政部によって各社から買い上げられた26本の16ミリ映画だけであるはずだが、仲井真氏の便りによると、昨年11月頃から密輸映画の上映がはじまり、最近では沖縄43館の映画館中、毎日数館が日本映画をかけており、早いのは日本封切後十余日には上映されているという。これ等の日本映画はいずれも非常な人気を呼び、那覇首里等の都市では1本1週間は十分上映可能で、島部でも2日間は持つので相当な成績があがるという」(「内外タイムス」1950年9月28日付)

沖縄で闇フィルムとして上映されたのは、なにも新作の日本映画だけではない。本土ではとっくに破棄されたサイレント映画だって新作と一緒に上映されていたのである。

「48年から52年にかけて、私が見た作品を思い出せる限り書き付けたリストが手元にある。約1,100本。それを見ると、本土の映画関係者は首をかしげる。戦前の古い映画が大量にあるからだ。例えば、49年に稲垣浩監督の『瞼の母』(31年製作)、50年には溝口健二監督の『滝の白糸』(33年)を見た。なぜ、こんな古い映画を上映したのか。一体、戦場になった沖縄のどこにフィルムが眠っていたのか。その答えは子供でも知っていた。フィルムは密輸品だったのだ。台湾や九州に残るフィルムを、与那国島や奄美大島経由でこっそりと業者が持ち込んで劇場に流していた。これは公然の秘密だった」(山里将人、「静かな反抗、闇映画の熱狂」、「日本経済新聞」2001年6月22日付朝刊)

この山里将人という人は沖縄在住の医師で、熱狂的な映画ファンとして青春時代を送った人。その山里は、この日経への投稿に繋がる形で、戦後の沖縄における闇フィルムの受容史「アンヤタサ!―戦後・沖縄の映画1945-1955」(ニライ社、2001年)を出版している。講和条約締結以前の沖縄の映画興行がいかに本土のそれと異なっていたか、この本を読むとよく分かる。そしてその闇映画ルートの実態についても。詳しくは同書をお読みいただきたい。沖縄だけの改題上映についても触れてあって、なかなか興味深い。

また、石原昌家による「空白の沖縄社会史―戦果と密貿易の時代」(晩聲社、2000年)によると、こうした沖縄における闇フィルムを含む物資や食糧品などの密貿易の実態について、1982年の春に松竹で映画化の企画が浮上し、また、同年の夏にはかねてよりこの件に興味を持っていた映画評論家の荻昌弘が、TBS「そこが知りたい」に出演し、ナビゲーターを務めることが企画され、制作・オンエアされる予定があったという。ところが松竹の映画化は流産し、TBSの番組は制作直前に上層部から突如不可解な中止が出されたとされている。たかがエロ映画、されど闇フィルム。結構これはヤバいネタなのかしらんと思い、こんなことをネットに書いてよいものかとも思ったりする。国際問題だけならともかくスナッフ・フィルムが絡んでいたりして。荻昌弘がそれからしばらくして死んだのは、もしかして謀殺されたのか(暴走する松本清張「日本の黒い霧」的な妄想!)。

さらに当時の新聞を丹念に読み拾っていくと、地下映画製作や配給業者の摘発や映画会社の倉庫に忍び込んでフィルムを盗み出すという事件が頻繁に起きていたことが分かる。たとえば、次のこんな記事。 「調べによれば、前後5回にわたって、千住倉庫株式会社に忍び込み、同倉庫に保管してあった三映社株式会社の『格子なき牢獄』『巴里の屋根の下』『舞踏会の手帖』『陽気な連中』など仏、ソ連の名作もの26本を盗み出し、フィルム清浄業者に屑フィルムとして売り飛ばした」(「内外タイムス」1953年8月15日付)。

当然、この場合、作品そのものの価値ではなく、重量での量り売り。電線かクズ鉄の扱いと同じである。これが小松左京の「日本アパッチ族」のフィルム版だったらおもしろいけど。むろん盗み出したフィルムを闇フィルム業者に流すルートもあったはずである。

「私の方は直接聖隷保養園にあるオリジナル・プリントからコピーして上映している。これは全4巻で原始民族やいろいろの裸の生活などが解説されており、コニーがやっているのはそういうところをカットして2巻に編集し直したものらしい」(新宿セントラルを経営する川崎東宝芸能社長談)

「斎藤彌人氏の話では、15年前にアメリカで買ってきたもので、戦後CIEの検閲を通すために各療養所に寄付し、問題の静岡の聖隷保養園にも寄付したことがあるとのことですが、私には詳しいことは分かりません」(銀座コニー・バーレスクの武内支配人談)

スキャンダラスな混戦は、都内から主要地方都市にもあっというまに広がった。名古屋地区においても3系統で三つ巴の激戦を繰り広げていた。名古屋日東宣伝社が提供したプリントが名劇、希望会館(のちテアトル希望)、国際劇場の3館、東宝芸能事業部配給のルートからは名宝、大宝の2館、さらに16ミリ版がストリップ劇場の大須港座、と3系統計6館で公開という状況で、金髪ヌーディスト映画の「どえりゃあタワケな」競映に火花を散らしていたというわけである。

捜査の過程で、とりあえず分かったのは、前記の川崎東宝芸能社長の証言にもあるように、聖隷保養園と同じバージョンは、銀座コニー・バーレスク版の2巻ものではなく、新宿セントラル版の4巻ものであったということであった。

結局、事件は、欧米で流行している健康法を紹介するフィルムを、結核療養所に寄贈したという美談からはじまり、利権をめぐる権利主張闘争に発展し、果ては流出元になった静岡の聖隷保養園のオーナーが社会党の代議士であったことからくる政治利用、エロ映画上映館やストリップ劇場側の商売根性、斎藤彌人氏の不可解な素性、騒ぎに乗ずるマスコミ、スケベなヤジ馬、全裸健康法に一縷の希望を見出す結核患者等の思惑を呑み込んだまま、11月に入ると地裁が聖隷保養園版のプリントの差し押さえの仮処分を受理。同版と思われる新宿セントラル上映版について差し押さえが執行されるが、セントラルでは別のヌード映画に同じ『エリジア』という題名を付けて上映を続行。こうなるとますますわけが分からない。だが、その流れの中で前回紹介した一連の金髪ヌード映画のセントラル系列劇場での上映があったのは確かなようだ。実際、フィルムを提供しているのはすべて斎藤彌人氏が代表を務めるアジア音画研究所。まだまだ全裸健康法の普及フィルムのネタはあったのである。賭けてもいいが、これらの騒動は原著作者のエリジア映画製作所のまったく知らないところでの起こっていると思って、まず間違いない。

しかし、こうしてラフにまとめてみても、やっぱりわけが分からない。情報の錯綜、食い違う証言、裁判、仮処分執行、題名のすげ替えの迷走のあげく、その後、突如としてカストリ雑誌やタブロイド新聞からは事件の続報があとかたもなく消え、代わって次々と公開される新手のエロ映画の記事に埋め尽くされる。マスコミはいつの時代も無責任だといっても、これはどういうことなのか、どのような結果になったのか、まるで不明で、わけの分からなさにまったく呆然とするしかない。これが本当の『羅生門』ってやつなの?

■ 跋扈する闇フィルムの盗映

ここまできてやっと『純潔を狙う悪魔』のポスターの正体がどのようなものであるか、おぼろげながらでも分かっていただけただろうか。以上の迂回と蛇行を重ねた調査を元に、『純潔を狙う悪魔』のポスターの正体について、私なりに推理すると、可能性として考えられるのは、以下の4つであるように思う。

1 『静かなる決闘』を不法コピーし、エロ映画に見せかけるためのポスター

2 『静かなる決闘』を不法コピーし、切り刻んでエロ映画とつなげたもののポスター

3 ポスターは『静かなる決闘』のクレジットと写真を盗用したものだが、中身は『静かなる決闘』とは全く違う別物

4 『静かなる決闘』のクレジットと写真を盗用したポスターだけしか存在せず、該当するフィルムはない

いずれにせよ、このポスターの存在は、闇フィルムを扱うエロ業者たちの暗躍を裏付けるものであることは確かなようである。

敗戦により、映画界には内務省の検閲はなくなったが、代わってCIEによる禁止映画(封建主義につながるもの、戦時中の国威発揚映画など)は存在したし、映倫による審査もあった。にもかかわらず、エロ映画に限らず、禁止映画に入っていたはずの旧作時代劇や戦争映画までこっそり、あるいはおおっぴらに上映されていたことは、映画年鑑等の公式記録が伝えるところである(禁止映画の不法上映のことを「盗映」と称する)。地域的には四国・九州といった、西日本の南方が多く、これについては台湾・沖縄の闇フィルムルートが考えられ、戦後、消失したと思われていた映画がこの地域で見つかることが多いのは、同じように引揚者のよるルートや組織的密輸入による台湾・沖縄ルート、その逆の四国・九州から沖縄・台湾へのルートがあったためと推察される。

「日本映画の海外密貿輸出(とくに沖縄方面)が激しくなり、51年度上期において摘発したものだけでも十数件に及んだ。密輸出は非合法手段で行われることもあるが、多くは往来する第三者がギフト物資として個人的に持参する場合が多く、正規の手続きにより入手した輸入現地業者を手こずらせている。(略)新たに密輸船を使用する方法が活発化し、(略)」(映画年鑑1952年度版)

「最近某映画製作会社に届いた沖縄那覇市の中央劇場仲井真氏からの便りによると、密貿易により多数の新作日本映画が流入して現在さかんに同地で上映されているという。現在沖縄に合法的に輸出されている日本映画は去る5月総司令軍政部によって各社から買い上げられた26本の16ミリ映画だけであるはずだが、仲井真氏の便りによると、昨年11月頃から密輸映画の上映がはじまり、最近では沖縄43館の映画館中、毎日数館が日本映画をかけており、早いのは日本封切後十余日には上映されているという。これ等の日本映画はいずれも非常な人気を呼び、那覇首里等の都市では1本1週間は十分上映可能で、島部でも2日間は持つので相当な成績があがるという」(「内外タイムス」1950年9月28日付)

沖縄で闇フィルムとして上映されたのは、なにも新作の日本映画だけではない。本土ではとっくに破棄されたサイレント映画だって新作と一緒に上映されていたのである。

「48年から52年にかけて、私が見た作品を思い出せる限り書き付けたリストが手元にある。約1,100本。それを見ると、本土の映画関係者は首をかしげる。戦前の古い映画が大量にあるからだ。例えば、49年に稲垣浩監督の『瞼の母』(31年製作)、50年には溝口健二監督の『滝の白糸』(33年)を見た。なぜ、こんな古い映画を上映したのか。一体、戦場になった沖縄のどこにフィルムが眠っていたのか。その答えは子供でも知っていた。フィルムは密輸品だったのだ。台湾や九州に残るフィルムを、与那国島や奄美大島経由でこっそりと業者が持ち込んで劇場に流していた。これは公然の秘密だった」(山里将人、「静かな反抗、闇映画の熱狂」、「日本経済新聞」2001年6月22日付朝刊)

この山里将人という人は沖縄在住の医師で、熱狂的な映画ファンとして青春時代を送った人。その山里は、この日経への投稿に繋がる形で、戦後の沖縄における闇フィルムの受容史「アンヤタサ!―戦後・沖縄の映画1945-1955」(ニライ社、2001年)を出版している。講和条約締結以前の沖縄の映画興行がいかに本土のそれと異なっていたか、この本を読むとよく分かる。そしてその闇映画ルートの実態についても。詳しくは同書をお読みいただきたい。沖縄だけの改題上映についても触れてあって、なかなか興味深い。

また、石原昌家による「空白の沖縄社会史―戦果と密貿易の時代」(晩聲社、2000年)によると、こうした沖縄における闇フィルムを含む物資や食糧品などの密貿易の実態について、1982年の春に松竹で映画化の企画が浮上し、また、同年の夏にはかねてよりこの件に興味を持っていた映画評論家の荻昌弘が、TBS「そこが知りたい」に出演し、ナビゲーターを務めることが企画され、制作・オンエアされる予定があったという。ところが松竹の映画化は流産し、TBSの番組は制作直前に上層部から突如不可解な中止が出されたとされている。たかがエロ映画、されど闇フィルム。結構これはヤバいネタなのかしらんと思い、こんなことをネットに書いてよいものかとも思ったりする。国際問題だけならともかくスナッフ・フィルムが絡んでいたりして。荻昌弘がそれからしばらくして死んだのは、もしかして謀殺されたのか(暴走する松本清張「日本の黒い霧」的な妄想!)。

さらに当時の新聞を丹念に読み拾っていくと、地下映画製作や配給業者の摘発や映画会社の倉庫に忍び込んでフィルムを盗み出すという事件が頻繁に起きていたことが分かる。たとえば、次のこんな記事。 「調べによれば、前後5回にわたって、千住倉庫株式会社に忍び込み、同倉庫に保管してあった三映社株式会社の『格子なき牢獄』『巴里の屋根の下』『舞踏会の手帖』『陽気な連中』など仏、ソ連の名作もの26本を盗み出し、フィルム清浄業者に屑フィルムとして売り飛ばした」(「内外タイムス」1953年8月15日付)。

当然、この場合、作品そのものの価値ではなく、重量での量り売り。電線かクズ鉄の扱いと同じである。これが小松左京の「日本アパッチ族」のフィルム版だったらおもしろいけど。むろん盗み出したフィルムを闇フィルム業者に流すルートもあったはずである。

次の記事はもっと興味深い。この場合はさきほどの窃盗事件の換金方法と違い、作品そのものの価値に比重をおいているところが肝。たぶん、今回の謎の真相に最も肉薄するヒントを与えてくれる記事である。

「製作会社の知らない間にその作品が16ミリ映画としてさかんに巡業映画に使われていることが判明。その出所が大阪と東京にあることをつきとめた東宝では、これを闇フィルムとして差し押さえるため何れも訴訟を起こした」(「内外タイムス」1951年10月24日付)。

記事にはその対象作品の一部が掲載されていて、その不法な闇フィルムリストには、東宝作品のみならず、新東宝、大映作品が多数混ざっている。そこには『純潔を狙う悪魔』の元ネタである黒澤明の『静かなる決闘』の名前はないが、このリストがごく一部であることを考えると、同様の事件がもっとあったと容易に想像される。おそらく『純潔を狙う悪魔』の中身が黒澤の『静かなる決闘』であれば、このような形でフィルムが闇ルートに流出し、改題上映される可能性もあるやも知れぬことを、この記事は裏付けしてくれる。

なお、記事によると、流出の経由は、映画館に配給された35ミリの上映用ポジフィルムを16ミリプリントに不法コピーしたもので、1本あたりの価格は、販売が13万円、レンタルが2,000円となっている。

この記事に前後して「朝日新聞」1951年10月20日付朝刊に、「家庭で使用できる16ミリの携帯用トーキー映写機が新販売」という記事が映写機の写真入りで紹介されている。映写機の定価は16万円という高額だから、家庭用と謳ってあっても、主に購入したのは巡回映画業者や団体ではないかと推察されるが、映写機材のコンパクト化により、フィルムを盗んだり、不法コピーをしたり、盗映したりすることは、業界内部の共犯者がいれば、案外簡単で儲かるネタだったように思えてくる(つうか、内部の共犯者はいるだろ、絶対)。

しかし、である。それならば、知名度のある儲かる映画をわざわざエロ映画に見せかけるような面倒なことをしない方がもっと儲かるのでないのか。事実、前回、市川久夫の証言を記したように、『静かなる決闘』の興行成績は悪くないのである。不法コピーの盗映であったとしても『静かなる決闘』として公開したほうがよほど儲かるのではないか。となると、この謎のポスターの正体は、クレジットと図版だけを盗用したでっちあげのポスターで、全く別のエロ映画を上映した可能性が強くなる。それがいちばん自然である気がする。

要するにあれ。分かりやすい例を出せばピンクチラシ。その昔、公衆電話のボックスにベタベタと張られていたやつのことである。ピンクチラシは、迷惑条例改正もあって処罰が重くなったため、街中からほとんど姿を消してしまったが、80年代のバブルの時代は、街中のいたるところに、そういった怪しいチラシやポスターがところかまわず張られ、置かれ、ティッシュとともに配られ、ポストニングさえされていた。それにはアイドルや女優の写真が勝手に使われていたこともあった。いかがわしい風俗とはまったく関係ないはずのアイドルの写真が、街行く男性諸氏の妄想を駆り立て、誘惑したものである。森高千里や浅香唯がデリヘルやイメクラに在籍するはずもないのに。それがAV女優になるとさすがにリアリティがあって、確実に妄想は股間を直撃したはずである。実際、事務所の方針で名義や顔貸しをするAV女優もいたが、ほとんどはいうまでもなく無関係である。騙された本人が主張するのだから間違いない(え?)。そういえば無断でピンクチラシに写真を使われて、某アイドルAV女優が肖像権侵害で訴えた事件もあったこともあったような……確かに記憶にある。驚くほどのオタクであった故・実相寺昭雄はこういうチラシのコレクターでもあったが、数多の実相寺コレクションが寄贈された川崎市民ミュージアムはどうしているんだろう?

こんなことをあれこれ考えていると、ふと『純潔を狙う悪魔』の正体は、「純潔」が「正規の上映フィルム」で、それを狙う「悪魔」が「闇フィルム業者」の、それぞれ暗喩であるのか知れないと思えてきた。そうであるなら、劇場でちょっと前から目にする「映画泥棒撲滅キャンペーン」の客を不快にさせるだけの広報CMより、いっそ気が効いていて、シャレっ気もあるではないか。もちろん無責任な根拠のない妄想だけど。

妄想ついでに、もしかしたらこの奇妙なポスターの存在は、たとえば松本清張の傑作ミステリ「Dの複合」のように、その存在そのものが闇フィルム業者を告発するものだったり、闇業者同士の連絡が埋め込んであるものであれば、いっそう複雑怪奇でおもしろい。『トレジャー・ハンター』か『ダ・ヴィンチ・コード』か。いやね、どちらかといえばフリッツ・ラング的猟奇と狂気の世界(『条理ある疑いの彼方に』のラインかね)がふさわしいと、実は密かに妄想がとめどもなくふくらんでいるのである。

この項完結。以下、続く。

Text by 木全公彦

*本文中、掲載した新聞広告・記事は特記のないものはすべて「内外タイムス」のもの

【追記】

前回、記述した山本嘉次郎のエロ映画について、ウィーン大学の日本映画研究家ローランド・ドメーニグ氏から追加情報が寄せられました。それによると、山本嘉次郎は、いわゆるパンパン映画に分類される長篇劇映画『肉体の白書』のみならず、バスコン映画も監督しているとのこと。1954年に設立された日本家族計画協会(JFPA)の依頼で作ったPR映画『家族計画第一歩』(56)がそれ。16ミリ、30分。プリントは現存し、JFPAに事前連絡し、予約すると、ビデオにテレシネしたものを視聴できる。エドガー・G・ウルマーと山本嘉次郎の比較研究は今後の課題である。

「日本家族計画協会」ウィキペディア

「日本家族計画協会」HP

【さらに追記:最新情報】ついに発見?「黒澤明のエロ映画」

「製作会社の知らない間にその作品が16ミリ映画としてさかんに巡業映画に使われていることが判明。その出所が大阪と東京にあることをつきとめた東宝では、これを闇フィルムとして差し押さえるため何れも訴訟を起こした」(「内外タイムス」1951年10月24日付)。

記事にはその対象作品の一部が掲載されていて、その不法な闇フィルムリストには、東宝作品のみならず、新東宝、大映作品が多数混ざっている。そこには『純潔を狙う悪魔』の元ネタである黒澤明の『静かなる決闘』の名前はないが、このリストがごく一部であることを考えると、同様の事件がもっとあったと容易に想像される。おそらく『純潔を狙う悪魔』の中身が黒澤の『静かなる決闘』であれば、このような形でフィルムが闇ルートに流出し、改題上映される可能性もあるやも知れぬことを、この記事は裏付けしてくれる。

なお、記事によると、流出の経由は、映画館に配給された35ミリの上映用ポジフィルムを16ミリプリントに不法コピーしたもので、1本あたりの価格は、販売が13万円、レンタルが2,000円となっている。

この記事に前後して「朝日新聞」1951年10月20日付朝刊に、「家庭で使用できる16ミリの携帯用トーキー映写機が新販売」という記事が映写機の写真入りで紹介されている。映写機の定価は16万円という高額だから、家庭用と謳ってあっても、主に購入したのは巡回映画業者や団体ではないかと推察されるが、映写機材のコンパクト化により、フィルムを盗んだり、不法コピーをしたり、盗映したりすることは、業界内部の共犯者がいれば、案外簡単で儲かるネタだったように思えてくる(つうか、内部の共犯者はいるだろ、絶対)。

しかし、である。それならば、知名度のある儲かる映画をわざわざエロ映画に見せかけるような面倒なことをしない方がもっと儲かるのでないのか。事実、前回、市川久夫の証言を記したように、『静かなる決闘』の興行成績は悪くないのである。不法コピーの盗映であったとしても『静かなる決闘』として公開したほうがよほど儲かるのではないか。となると、この謎のポスターの正体は、クレジットと図版だけを盗用したでっちあげのポスターで、全く別のエロ映画を上映した可能性が強くなる。それがいちばん自然である気がする。

要するにあれ。分かりやすい例を出せばピンクチラシ。その昔、公衆電話のボックスにベタベタと張られていたやつのことである。ピンクチラシは、迷惑条例改正もあって処罰が重くなったため、街中からほとんど姿を消してしまったが、80年代のバブルの時代は、街中のいたるところに、そういった怪しいチラシやポスターがところかまわず張られ、置かれ、ティッシュとともに配られ、ポストニングさえされていた。それにはアイドルや女優の写真が勝手に使われていたこともあった。いかがわしい風俗とはまったく関係ないはずのアイドルの写真が、街行く男性諸氏の妄想を駆り立て、誘惑したものである。森高千里や浅香唯がデリヘルやイメクラに在籍するはずもないのに。それがAV女優になるとさすがにリアリティがあって、確実に妄想は股間を直撃したはずである。実際、事務所の方針で名義や顔貸しをするAV女優もいたが、ほとんどはいうまでもなく無関係である。騙された本人が主張するのだから間違いない(え?)。そういえば無断でピンクチラシに写真を使われて、某アイドルAV女優が肖像権侵害で訴えた事件もあったこともあったような……確かに記憶にある。驚くほどのオタクであった故・実相寺昭雄はこういうチラシのコレクターでもあったが、数多の実相寺コレクションが寄贈された川崎市民ミュージアムはどうしているんだろう?

こんなことをあれこれ考えていると、ふと『純潔を狙う悪魔』の正体は、「純潔」が「正規の上映フィルム」で、それを狙う「悪魔」が「闇フィルム業者」の、それぞれ暗喩であるのか知れないと思えてきた。そうであるなら、劇場でちょっと前から目にする「映画泥棒撲滅キャンペーン」の客を不快にさせるだけの広報CMより、いっそ気が効いていて、シャレっ気もあるではないか。もちろん無責任な根拠のない妄想だけど。

妄想ついでに、もしかしたらこの奇妙なポスターの存在は、たとえば松本清張の傑作ミステリ「Dの複合」のように、その存在そのものが闇フィルム業者を告発するものだったり、闇業者同士の連絡が埋め込んであるものであれば、いっそう複雑怪奇でおもしろい。『トレジャー・ハンター』か『ダ・ヴィンチ・コード』か。いやね、どちらかといえばフリッツ・ラング的猟奇と狂気の世界(『条理ある疑いの彼方に』のラインかね)がふさわしいと、実は密かに妄想がとめどもなくふくらんでいるのである。

この項完結。以下、続く。

Text by 木全公彦

*本文中、掲載した新聞広告・記事は特記のないものはすべて「内外タイムス」のもの

【追記】

前回、記述した山本嘉次郎のエロ映画について、ウィーン大学の日本映画研究家ローランド・ドメーニグ氏から追加情報が寄せられました。それによると、山本嘉次郎は、いわゆるパンパン映画に分類される長篇劇映画『肉体の白書』のみならず、バスコン映画も監督しているとのこと。1954年に設立された日本家族計画協会(JFPA)の依頼で作ったPR映画『家族計画第一歩』(56)がそれ。16ミリ、30分。プリントは現存し、JFPAに事前連絡し、予約すると、ビデオにテレシネしたものを視聴できる。エドガー・G・ウルマーと山本嘉次郎の比較研究は今後の課題である。

「日本家族計画協会」ウィキペディア

「日本家族計画協会」HP

【さらに追記:最新情報】ついに発見?「黒澤明のエロ映画」