映画の中のジャズ、ジャズの中の映画 Text by 上島春彦

第53回 60年代日本映画からジャズを聴く その11 ピアノ炎上

第53回 60年代日本映画からジャズを聴く その11 ピアノ炎上

山下ショックとモンク

山下洋輔と八木正生対談の続き。スイング・スタイルから出発し、ハンプトン・ホーズでバップに目覚め、ビル・エヴァンスを咀嚼しつつもやがてフリー・ジャズへ、という山下の歩みに対して、そのどこかの地点にセロニアス・モンクはいたのか。これが八木の質問だと言える。それを二人は「縦型」ピアノ、「横型」ピアノという概念により語っていた。究極の「横」エヴァンスを経て、60年代末、山下はフリーに劇的に移行する。これが山下の「縦型」宣言であった、ととりあえずは言えるし、そうした「縦」への志向が「モンク的」とすることも十分可能である。いや、可能であるというよりも明らかにそうした方向で対談は進行しており、それ自体に間違いはない。「間違いはない」というのはジャズ史の流れとしてそうだということだ。

ただし、そのようにピアニストの系譜を振り返るというか位置づけることは十分意義深いとはいえ、本コラムの目的ではない。これだけだらだらやってきて目的もないものだが、要するに当方の興味は一般的な歴史ではなく、個別的な八木と山下のジャズ史的関係にあるという意味だ。より精密に書けば「八木における、山下とモンクの位置」ということ。一応おさらいしておくと「(八木の)モンク・ショック」、それに近いものを山下にも八木は感じていて、だから「(八木の)山下ショック」、という事態も出来(しゅったい)しており、このダブルショックの意味をこそ記述したいというのが本項の目的なのである。

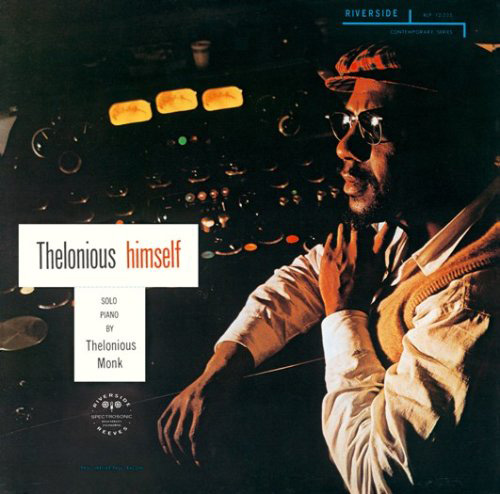

さて、山下が考えるモンク的ピアノというのは大ざっぱに言えば「情緒的な」「縦型」ということで、そうしたモンクは「ソロ」にこそ集約的に表れる、というのが前回の最後の一言だった。そうなるとやはりここでモンクのアルバムを紹介するべきだろう。一枚、ということならばまず「セロニアス・ヒムセルフ」“Thelonious Himself”(Riverside)を挙げておく。出来ればボーナス・トラック入りのCD盤を一度聴いてもらいたいのだ。モンク作曲の最も有名な楽曲「ラウンド・ミッドナイト」が聴きもの、というだけでなくボーナス・トラックとして、この完成テイクに至るまでの過程(イン・プログレス)を20分以上にもわたって収録しているのである。この録音に関しては加藤聡夫が長いエッセーを発表しており、様々な興味深い指摘をしているが総括的に以下の記述だけ引用する。「やっぱりOKとなったテイクは、どっちかと言えば、聞きやすい間違いのない演奏なのだった。(略)総じてボツになったテイクには、とんでもない解釈不可能な音使いや、モンクにも制御できていなかったと思える限りなく間違いに近い音、あるいはどういうことになってしまったのかわからない状態が現出しており、このことからふと、非線形な系では過剰なフィードバックによって『カオス』状態が発生することがある、という話を思い出してしまった。『カオス』とは、系の状態を予測し制御することが不可能な状態のことだ。」

最後で突然コンピュータ工学系の概念が出てきてとまどわれたかと思うが、これはピアニストの演奏している状態を出力(ピアノから発される音)と入力(キーボードを叩いて音を発生させる)のフィードバックとして捉えるところから来ている。モンクのソロピアノは特に音が滑らかに流れる感じが少なく、奏者が音を聴きながら次の音を探っているように聴こえるために、これをコンピュータのシステムになぞらえたわけだ。別に、このような美しい言葉も残している。

モンクのソロピアノのあの独特の、しかも最も魅力的な「間(ま)」は、あたかも演算中のコンピュータが複雑な計算にとりかかったとき、一瞬黙りこくってしまうのに似ているような気がする。その時聴き手は、多層的な、あるいは多義的な、複数の異なる時間の流れを感じるというわけだ。

この件はいずれまたむしかえすことになるだろうが、とりあえず今回はその程度の理解で結構。山下と八木の対談に引きつけて述べれば、モンクのソロ世界では普通の旋律が流れていきそうなところで、音がせき止められたり極端に言えば逆流したりするように思える場合があり、この状態が「水平に対する垂直」ということになる。