映画の中のジャズ、ジャズの中の映画 Text by 上島春彦 第25回 『拳銃の報酬』セッションその後 その2

ビル・エヴァンスとマイルス・デイヴィス

前者でもやはりビル・エヴァンスが音楽監督的な立場にあり、楽曲として、どちらでもエヴァンスとマイルス共作のオリジナル「ブルー・イン・グリーン」“Blue in Green”が演奏されている。現在では「カインド・オブ・ブルー」レコーディングにおけるボツとなったテイクまでブートレグで発売されており、どのようにしてこの楽曲が出来上がったかもわかる。「ポートレイト・イン・ジャズ」での演奏に十ヶ月ほど先駆けるこの初演ではメンバー間で楽曲の理解に差があり、それがテイクを積み重ねていった原因となったのだが、エヴァンス率いるトリオでの演奏にはそういう齟齬は全くなくなっている。さすがと言うべきなのかそういうものなのか。いずれにせよ初演というものの緊張感はまた格別なものだが。

ここで改めてビル・エヴァンス・トリオのメンバーを紹介しよう。ドラムスにポール・モチアン。ベースにスコット・ラファロ。そしてピアノ、エヴァンス。モダン・ジャズ史上最も有名なトリオの出発点を記録した本作からその最後の演奏のライヴ・アルバム「ワルツ・フォー・デビー」“Waltz for Debby”(RIVERSIDE)までわずか一年半、という話題は前回述べた。さて、この不世出のトリオ、その出発地点が「ポートレイト・イン・ジャズ」なのは確かだが実はちゃんと前身がある。それもちゃんとレコードになっている。アルバム・タイトルは「サング・ヒーローズ」“Sung Heroes”(SUNNYSIDE)、彼らの演奏が聴かれるのは59年10月28日、トリオ録音に二ヶ月さかのぼるデータ(録音月日)である。リーダーはただしエヴァンスではない。モダン・ジャズ・クラリネットの異才トニー・スコットだ。即ちエヴァンス達たち三人は本来スコットが雇ったリズム・セクションなのである。ただしその人選をエヴァンスが任されていたものらしい。

モチアンの証言によると、これ以前エヴァンスはジミー・ギャリソン(ベース)、ケニー・デニス(ドラムス)のトリオで活動していたが、やがてデニスの後にモチアンが入り、そして「一方のスコットは近くにあった別のクラブに出ていて休憩時間によくトリオに飛び入りしていた」とのこと。トニー・スコットは元来エヴァンスとは相性が良く多くのセッションを共にしてきたが、グループ編成上ベース、ドラムスは固定されなかった。一方エヴァンスはポール・モチアンとの相性が良く、たびたび共演もしている。従ってトニー、エヴァンス、モチアンという組み合わせはエヴァンスを軸にしたそれまでの流れで十分「読める」のだが、ここにラファロという異色のベーシストが入ってきたことで、端的に言えばジャズの流れが変わる。前回記したようにピアノ・トリオの新しい音楽的な形が彼の出現によって作られたからだ。もっともトニー・スコット・カルテットとしての録音は結局「サング・ヒーローズ」一枚で終わっている。後は「リーダー抜き」のリズム・セクション三人組が自分達のバンドを結成して仕事を取るようになった、ということだろう。

さて実はつい最近、ビル・エヴァンス自身の肉声でスコット・ラファロとの思い出が語られる(収録されたのは66年だが)驚くべきアルバムが発売された。タイトルは「スコット・ラファロの肖像~レゾナンスレア音源シリーズ1」“Pieces of Jade”(HEIRLOOM SERIES, RESONANCE RECORDS)である。そこからかいつまんで引用したい。

「スコットと初めて会ったのはチェット・ベイカーのライヴのリハーサルで、トリオを結成する三年前のことだったと思う。以来、彼のことはずっと忘れられなかった。次に会ったのは、彼がコンポーザーズで演奏していた時、その次はジャズ・クラブ、ベイズン・ストリート・イーストで仕事をしている時で、彼もその近くで仕事をしていた。」ここでモチアンの証言と符合するわけだ。「仕事の条件が悪かったせいでそのトリオはうまくいかなかったが、契約期間の終わり近くになってスコットが加わり、トリオとして成長していくことに興味を示してくれた。そこからの数年間は試行錯誤の日々で、あまり仕事はなかったが、トリオはめざましい成長ぶりを見せた。たしかトリオを結成してわずか五週間ばかりにもかかわらず、最初のレコード『ポートレイト・イン・ジャズ』で聴くことのできるインタープレイや、あのレコードのなかに見られるさまざまな要素は、三人で始めて間もない頃の作品としては驚くべきものがある」

では、その新トリオ結成時つまり「ポートレイト・イン・ジャズ」録音時、ボスだったはずのトニー・スコットはどうしていたかというと、何と彼は日本にいた。この直前に来日してそのまま数年とどまり、録音は残していないが瀬川昌治監督の東映映画『乾杯!ごきげん野郎』(61)に出演、少しだけだがちゃんと演奏シーンも見られる(台詞とかはなし、残念です)。代表作となったアルバム「トニー・スコットの肖像」“A Day in New York”(FRESH SOUND)は滞日中に英国盤が日本発売。また64年には日本滞在の成果を世に問うた「ミュージック・フォー・ゼン・メディテーション」“Music for Zen Meditation”(VERVE)もアメリカで発売された。このメンバーには山本邦山が含まれている。

ところでトニー・スコットが日本での活動中に率いていたリズム・セクションが何と(今回「何と」が多いな)菅野邦彦(ピアノ)、鈴木勲(ベース)、ジョージ大塚(ドラムス)である。鈴木勲のファンならば気づかれるだろうが、これは彼の傑作リーダー・アルバム「ブロー・アップ」“Blow Up”(THREE BLIND MICE)のトリオなのである。トニー・スコット時代の彼らの録音は残されていないが、鈴木が1973年に放ったこのアルバムを聴けば幻のカルテットの実力は疑う余地はあるまい。即ちラファロ、モチアンを擁したビル・エヴァンス・トリオと菅野、ジョージ大塚を擁した鈴木勲トリオは“不在のリーダー”トニー・スコットの媒介によっていわば兄弟同士の関係と言えるのだ。

前回からの話題は、『拳銃の報酬』セッションの「映画史的」というより「ジャズ史的影響」つまり余波、を二つの側面から探るというものであった。まずピアノをビル・エヴァンスが弾いたことで、やがてアルバム「アンダーカレント」“Undercurrent”(UNITED ARTISTS)において映画を代表する一曲「スケーティング・イン・セントラルパーク」“Skating in Central Park”がエヴァンスとジム・ホールのデュオにより演奏されることになるまでを記述したのが前回。今回はもう一つの側面、即ちジョン・ルイスの作編曲の仕事を見ていきたい。

『拳銃の報酬』の音楽をルイスが担当するまでに、彼は何度かオーケストラ・アレンジャー(作編曲者)の仕事を発表している。彼(のみならず数名のミュージシャン)にとってそれぞれ自分の仕事の結節点に数えられるものとなった幾つかのアルバムに、それは現在聴くことが出来る。最初に挙げたいアルバムはCD版「クールの誕生 完全版」“The Complete Birth of the Cool”(CAPITOL)である。これはマイルス・デイヴィスが初めてリーダーとなったノネット(九重奏団)セッションを集めたものだ。現在我々の言う「アルバム」という概念が生まれる前に録音された楽曲群だが、ともあれ、それらをまとめた公式のアルバム(LPレコード版)「クールの誕生」としては54年に成立。スタジオ録音は49年だが、現在CDにはその元になったメンバーによる48年のライヴ音源も合わせて収録され、それに応じてタイトルも“コンプリート”と付加されている。ここにアレンジャーとして参加したのはルイスを含む全四名。その中にはギル・エヴァンス(ピアノも弾けるがここでは編曲のみ)、ジェリー・マリガン(兼バリトン・サックス)もいた。ギルは後年マイルスとさらに数枚のアルバムを作り、マリガンはやがて西海岸に移住して、その地のジャズメンに影響を与えていくことになった。この二人の件については今回ふれない。

リーダーたるマイルスの思惑は、ビバップの喧騒的なアドリブ重視の音楽から編曲を重視したグループ表現としてのスタイルへとジャズを変換することにある。実際には、マイルス自身にはセッションのコンセプトを「クール」と命名する意思は全くなかったが、セッションから五年を経てLPアルバム化される際には、その静謐さが、当時流行の最先端にあった「クール・ジャズ」に先駆けるものとして製作者側には見えていた。同時にそのスタイルが、ルイスを音楽監督に擁するMJQに通ずるものであるのは言うまでもない。48年の時点ではMJQは未だ存在しないのだが。かくして「クールの誕生」セッションをアレンジャーとしてのルイスの誕生した瞬間として見てみたい。マイルスの思惑はまさしくアレンジャーにルイスを指名するところに表れている。一度目のスタジオ録音当時、ルイスはヨーロッパでMJQにつながる音楽的アイデアを研鑽中の身の上で、マイルスとは直接に会わず手紙のやり取りだけで打ち合わせ、楽譜をアメリカに送った。

管楽器主体の「クールの誕生」ノネットに対してMJQはヴァイヴラフォン+リズム・セクション三人。楽器の数はさらに劇的に減るが、にも関わらず実現されてしまう「ぎりぎりの人数による豊かなハーモニー」がこのグループの意義である。そういう意味では、ノネットを、強力なソロイスト集団でなく協調的な小型のオーケストラとして捉えるマイルスの方向性に準じている。アレンジャーとしてのルイスは「クールの誕生」セッションの時点で既に十分MJQ的なのである。本来主役たるべきソロ楽器にヴァイヴラフォンを使うことでその力を弱め、むしろピアノとの間に等価的な協調性を生みだす。これがMJQの音楽的コンセプト。要するにリズム・セクションの要である「ベースとドラムス」に対して、メロディー隊たる「ヴァイヴラフォンとピアノ」が交互に或いは同時に絡んでいくことになる。もしもメロディストがヴァイヴラフォンでなくサックスやトランペット、或いはヴォーカルだったならば当然そちらが完全に主役になってしまい、ピアノ・トリオを従えたソロイストという構図が強調されていたに違いない。逆に言えばピアノ・トリオにソロイストが一人加わるという典型的なジャズ・カルテットの編成を取りながら、あえてそこに小型オーケストラ的な方向性を打ち出した点にジョン・ルイスの斬新さがあったのだ。そのように見ればMJQのピアニスト兼音楽監督としてのルイスはオーケストラ・アレンジャーたるルイスと何ら異なるものではない。

『拳銃の報酬』セッション以前のルイスによるアレンジャー仕事としてもう一つ、当時としては珍しい十七名に及ぶ金管楽器陣にベース、ドラムスという吹奏楽器オーケストラ(名義は「ザ・ブラス・アンサンブル・オブ・ザ・ジャズ・アンド・クラシカル・ミュージック・ソサエティ」)のアルバム「ミュージック・フォー・ブラス」“Music for Brass”(SONY)に提供した「スリー・リトル・フィーリングス」“Three Little Feelings”がある。ソロイストはまたもマイルス・デイヴィスだが、セッション・リーダーはガンサー・シュラー。彼は「クールの誕生」にフリューゲルホーン奏者として参加していたから、ここでのルイスとマイルスの起用がそこからの発想であるのは明白だ。現在では実は、マイルス自身このレコーディングへの参加が、再びギルと組んでオーケストラ作品を作るという構想のインスピレーションになったのだ、と考えられている。

録音が行われたのは56年10月20日。見取り図だけ示しておくとここから「マイルス+ギル」と「ルイス+シュラー」の二つのコンビが現れた、というか「クールの誕生」から見ていけばこのような枝分かれを確認できるというべきか。そしてルイスはこの後、57年4月には「たそがれのヴェニス」“No Sun in Venice”(ATLANTIC)を、59年10月には『拳銃の報酬』のためのセッションを行うことになる。ちなみにシュラーは後者にちゃんとフリューゲルホーン奏者として参加している。

このシュラーという人物は(ジャズ史的には傍系的な役割しか果たしていないが)アメリカ現代音楽の代表的作曲家の一人。「第三の流れ」と名づけられた音楽概念の提唱者として知られている。要するにジャズでもクラシックでもない(或いはその両方でもある)統合的な或いは折衷的な音楽的潮流ということで、協力者というか、その概念のジャズ方面からの音楽的実践者がジョン・ルイスなのである。MJQには、ずばり「サード・ストリーム・ミュージック」“Third Stream Music”(ATLANTIC)というアルバムもある。極めて特異なその楽器編成を示しておく。MJQ+ジミー・ジュフリー・スリー。ジュフリーはジャズ・クラリネット奏者。MJQ+ガンサー・シュラー指揮の木管楽器群。MJQ+ザ・ボーザール弦楽四重奏団。以上三つの組み合わせセッション。これだけで「第三の流れ」という概念が何となくわかるようだ。

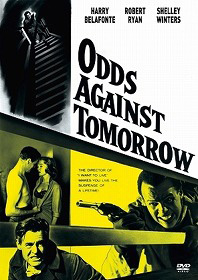

MJQの活動に並行して、ルイスはこうした路線を継承した自身のソロ作品を(ピアニストとしてというより)作編曲者として発表するようになっていく。そうした一枚が「ザ・ゴールデン・ストライカー 吹奏楽とピアノのための音楽 ジョン・ルイス」“The Golden Striker, Music for Brass And Piano by John Lewis”(ATLANTIC)である。これらの知識をもって読むとサブタイトルも何となく「第三の流れ」っぽく思えてくるから面白い。アルバム「たそがれのヴェニス」からの楽曲「ザ・ゴールデン・ストライカー」が入っているのは当然だが、ここには「映画『拳銃の報酬』のテーマ(「明日に賭ける」や「オッズ・アゲインスト・トゥモロー」とも表記される)」“Odds against Tomorrow”も含まれており、数種類のファンファーレと六曲の楽曲で構成された組曲として演奏されている。楽器編成(ブラス群+ピアノ、ベース、ドラムス)を見ればこれが「ミュージック・フォー・ブラス」の発展形(シュラーもフレンチ・ホルンで参加)なのは明白だ。

ジャズ評論家・野口久光は現在「野口久光ベストジャズⅠ1953-1969」(音楽之友社・刊)に読むことが出来る本作の発売当時のレコード評において「先月の『サード・ストリーム・ミュージック』よりもこの方が一層サード・ストリーム的だといえる」と始めながら「ブラス・クワイアーにデリケートなアレンジをほどこしてヨーロッパ古典音楽に通じる独特の美しい音楽の世界を創り出している」と述べる。ただしその結語が「言葉はともかく、ルイスが目指すジャズにもクラシックにも偏しない、新しい音楽の方向を暗示している」とあることからわかるように、この時点で既に「第三の流れ」という概念(言葉)自体が硬直したどっちつかずな状況に陥ったのをそれとなく記すのを忘れない。野口自身はルイスの簡潔なピアノ・スタイルを愛しただけに彼のシュラーとの連携が幾分かは「歯がゆかった」に違いない、とは今だからこそわかることである。

「映画『拳銃の報酬』のテーマ」はMJQが60年4月にスカンジナヴィア演奏旅行を行った際に収録された「ヨーロピアン・コンサート」“European Concert”(ATLANTIC)でも聴かれるし、サントラ版に続き本家MJQ単独でそこから数曲チョイスし59年10月に録音し直したアルバム「明日に賭ける」“Odds against Tomorrow”(ATLANTIC)もある(前回、単独ではCD化されていないとうっかり書いてしまったがちゃんと出ていた、すみません、でもお得なのは前回紹介した版)。もう一枚注目して欲しい盤は極めて意外なことにザ・ジャズテットが演奏したものだ。タイトルは「ザ・ジャズテット・アンド・ジョン・ルイス」“The Jazztet and John Lewis Featuring Art Farmer and Benny Golson”(ARGO)で、このタイトルだとピアノをルイス自身が弾いていそうだがそうではなく楽曲とアレンジを提供しただけ。ピアニストはシダー・ウォルトン。ジャズ好きならば先入観として、ザ・ジャズテットなら当然ベニー・ゴルソンがアレンジャーと思うはず。ところがここではゴルソンはテナー・サックスに専念しているから「意外なこと」と記したわけだ。異色作。しかし決して、これは傑作でも秀作でもない。特にピンとこないのが、まさにラストに入っている「映画『拳銃の報酬』のテーマ」なのである。理由は単純で、わざわざザ・ジャズテットが演奏する意味が見当たらない…。どうせならゴルソンが自分流で再アレンジすべきだったのだ。何となく「ジャズ」(ゴルソン)が「第三の流れ」(ルイス)に気兼ねしているみたいな構図が見える。まあ、これはそう「見えて」しまうだけで、事実は単にアレンジ=ルイスというコンセプトがセールス・ポイントだったに過ぎないわけだが。

さて、ここでこのアルバムが録音された月日を記しておきたい。

それは60年12月20日で、この日ルイスはもう一枚「アブストラクト・ジャズ」“Jazz Abstraction”(ATLANTIC)を収録していたことがわかっている。ジャズ史的に重要なのはこちらのセッションだ。ザ・ジャズテットのアルバムでクレジットを確認するとルイスは作編曲のみならず「指揮」もしているから現場にいたのは間違いない。

同じニューヨークの中とはいえ同日二ヶ所でセッション参加というのはきついだろう、と思ったらそうではなかった。「アブストラクト・ジャズ」のクレジットをよーく読むと、ルイスはそこにはいなかったことがわかる。サブタイトルに「ジョン・ルイス・プレゼンツ」とあるが参加者クレジットに彼の名前はないのだ。そうだったのか、と今さらわかるわけだがここでも何と(本当に今回「何と」が多いな)ピアノをルイスの“替わりに”弾いているのがビル・エヴァンスだったのである。やはりルイスはエヴァンスを信頼していたのだ。 ルイスとエヴァンスの関わりという視点からは「ジョン・ルイスの主題による変奏曲」を注目、というか注聴したい。これ実は「ジャンゴ」“Django”のこと。エヴァンスはこれ以前、マイルスらと客演した(というか親分と「こみ」でセッティングされたもの)ミシェル・ルグランのリーダー・アルバム「ルグラン・ジャズ」“Legrand Jazz”(PHILIPS)で演奏した経験があるが比較的珍しい。その後も未発表音源を集めた「ピアノ・プレイヤー」“Piano Player”(COLUMBIA)やジャズ・フェスティヴァルでのライヴ盤「モントルーⅢ」“MontreauxⅢ”(FANTASY)くらいでしかこの曲は聴かれないから貴重なものだ。

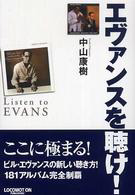

しかしこのアルバムの重要性はエヴァンスの参加にあるのではない。まずガンサー・シュラーの編曲アルバムとして最も優れていること。そして同時に、ソロイストとしてエリック・ドルフィー、オーネット・コールマン、スコット・ラファロらをそろえテンションの高い演奏を聴かせること。野口のレコード評を再び引用すると「これまで編曲過剰の印象を残している第三の流れの停滞を破る問題作として、また新しいジャズの方向を探る実験的な作品として傾聴に値する」ということになる。結局「第三の流れ」とは、野口の言葉を(この評から)使い「ジャズの感覚による抽象音楽」と総括されると思う。その場合、ジャズとクラシックの緊張関係がジャズの方向に揺らぐ時にのみ傑作が生み出されることを、このアルバムは示唆しているわけだ。そして、既に「エヴァンスを聴け!」(ロコモーションパブリッシング・刊)で中山康樹が記しているように、何と(これが今回最後の「何と」)この録音の翌日にコールマンのジャズ史を揺るがす最大の問題作「フリー・ジャズ」“Free Jazz”(ATLANTIC)が同じスタジオで録音されることになる。そこにはコールマンだけでなくドルフィーもラファロもちゃんと参加しているのである。

「フリー・ジャズ」への道を「第三の流れ」が準備したというのではないが、基本的には同一編成の二つのクインテット(管楽器二本+リズム・セクション)が「同時に互いの演奏を聴きながら演奏する」というシンプルかつ極めて構築的なスタイルが「第三の流れ」を思わせる、という視点はあり得るだろう。「フリー・ジャズ」セッションで圧倒的なのが二人のベーシスト、寡黙なチャーリー・ヘイデンと饒舌なラファロだというのも考察に値する。前回も述べたがラファロはこの録音から半年後に死去してしまう、そのため「アブストラクト・ジャズ」のジャケットにはルイスの筆により以下の献辞がつづられている。 「このアルバムはスコット・ラファロの思い出に捧げられる。彼はこの録音に演奏を遺して後、数か月にして自動車事故で世を去った。スコッティの才能は偉大なものであったが、真の芸術家が皆そうであるように、彼が生きていたならばさらにどれほどのことが成し遂げられたかに思いを馳せないではいられない」

前述のアルバムでエヴァンスはこうも語っている。「私には彼の死を受け止めることができないから、それを評価することも語ることも出来ない。私にとって彼は生きている。彼のことを考えるときは、彼が生きていてたまたま今ここにいないだけだと考えてしまう。何にせよ私は死というものを理解することが出来ないんだ」

ということで今回は結局またスコット・ラファロに話が戻っておしまいとなる。

注:一応アルバム・タイトルは日本で発売された場合にはそれを表記しているつもりだが、再発売で名前が変わることも珍しくない。ここに表記されたタイトルが再発売時のものである可能性も否定できない。タイトルの後に記したレーベル名も初プレス時のものにしているつもりだが、レーベルと会社名が混在している場合も多分あるであろう。さらに原盤と日本発売で発売元の名前が変わることもあり、それらをきちんと分別してここに表記しているものではない。日本発売されなかったアルバムは原題をカタカナで示し、英語でも記してあるが違う名前で日本発売された可能性もある。いちおうの目安で、もっとも一般的なタイトル、レーベル(会社)名を使用しているくらいに理解して下さい。