映画の中のジャズ、ジャズの中の映画 Text by 上島春彦 第20回 クリント・イーストウッド映画と「趣味としての」ジャズ その5

チャーリー・パーカー

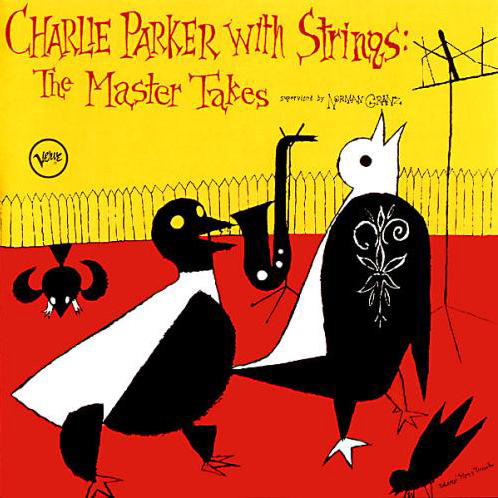

チャーリー・パーカー/チャーリー・パーカー・ウィズ・ストリングス

私に人生最高の贈り物がやってきたのは、ワーナー・ブラザーズ・スタジオのダビングルームで、映画『勝利の戦場』に取り組んでいた時だった。部屋に入ってきたクリントは小脇に抱えた台本について、私がとても尊敬しているある人物に関するものなので私の眼鏡に適うかも知れないと言った。興味をそそられたので台本を読んでみると、それは伝説のアルト・サックス奏者、チャーリー・パーカーについて書かれているということがわかった。(訳・安江幸子)

チャーリー・パーカーとは戦時下のニューヨークで頭角を現し、やがてアメリカのジャズのスタイルを編曲重視、白人スター・プレイヤー(バンドマスター)中心の「スイング」から、より個性的で個人のテクニックを重視する「ビバップ」へと刷新して十数年を疾走し1955年に34歳で世を去ったミュージシャン。そのあだ名が「ヤードバード」あるいは縮めて「バード」である。

映画のポスター(サントラのジャケット)を見ると鳩が飛んでいるが、ヤードバードとは鳩ではなく鶏のこと。あだ名の由来はチャーリー・パーカーの好物がフライドチキンだったからとも、若き日、ジェイ・マクシャンのバンドの一員として地方巡業の際、移動中の車が鶏の群れに突っ込んだ時、これでフライドチキンを作ろうと主張したからともいわれる。修業中に皿洗いの仕事をしていたのが「ジミーズ・チキン・シャック」だったからとか、先輩の演奏を聴くのにお金がなく店先で首を突き出して、流れてくる音を掴まえる様子が鶏のようだったからとかいう少数意見もあるが、あだ名というのは概ね一番情けない由来が支持されることになっている。ともあれその伝説的プレイヤー、チャーリー・パーカー伝の脚本をクリント・イーストウッドが入手し、映画化したのが映画『バード』である。

前回までに語ってきたことから類推されるのは、彼がこの企画を実現するのに是非ともレニー・ニーハウスを必要としたのだということ。あるいは、もっと思い切って言うならば、ニーハウスを自身のスタッフに再び招き入れた喜びこそがこの映画化の動機であったのではないか、ということだ。イーストウッドとニーハウスが軍隊時代からの知己だというのは知られた話題であり、彼らを結びつけたのも共通するビバップ・ジャズへの志向からだった。

ニーハウスのジャズマンとしてのキャリアの一端は前回述べてある。ジャズの歴史的に規定するとモダン・ビッグバンドのアレンジャーであり、サックス・プレイヤーとしてはウェストコースト派ということになるが、サントラ盤にはさらに彼自身の言葉でパーカーへの憧れを語っている。先回りして書いておくとパーカーが拠点としたのは東海岸ニューヨークであったが、西海岸ロサンゼルスへの巡業で人気を呼び、「全国区」の人気者となったのも事実である。

アルト・サックス奏者である私は十代の頃バードを聴いて、その音に「吹き飛ばされた」。彼がどう演奏しているか知りたいと思った。そこで彼のソロの多くを譜面に書き写すという面倒な作業を始めた。非常に骨の折れる作業で時間もかかったが、出来上がった楽譜を演奏するのは単にやりがいある作業である以上に、大いに実りある作業だったのだ。

ニーハウスがこうした作業に熱中したのは当然彼の修業時代で、だとすればだいたい1946年のプロ入りあたりまでのことだろう。イーストウッドがパーカーを初めて聴いたのもほぼニーハウスと同じ頃(山本均作成年譜によれば45年、桑野仁による映画『バード』紹介では46年、サントラ盤ライナーノーツによれば47年)で、1920年生まれのパーカーに対し、ニーハウス29年、イーストウッド30年生まれだから、ジャズのフィールドで起きていた「ビバップ革命」などと後に呼ばれることになるムーヴメントに、十歳前後若い彼ら白人音楽ファンが同時代的に波調を合わせていたことになる。もちろんこの時二人はまだ知りあっていない。

映画『バード』の、イーストウッドのキャリアにおける位置は後述するとして、まず先に今回はサントラ盤の聴きどころを紹介していきたいと思う。

映画音楽史的な意味でサントラ盤『バード』が画期的な点は、画面上でフォレスト・ウィテカー扮するパーカーが演奏するソロを、実際のパーカーの音源を使用して処理していることだ。要するに吹き替えであって、それだけを取れば何ほどのことでもない。超一流プレイヤーが俳優の吹き替えをするという例はアメリカ映画には時々あり、例えばジーン・ネグレスコ監督『ユーモレスク』のヴァイオリニスト、ジョン・ガーフィールドを吹き替えたのはアイザック・スターン。堂々一枚クレジットで紹介されていた。だが『バード』の場合、チャーリー・パーカーは既に1954年に亡くなっている。となると当然、既製の(54年以前の)音源を使わなければならない。オーディオ技術のこの三十年の進歩を考えると昔の(ステレオが一般化する以前の)録音を使うのはほとんど無茶な事態だ。ミュージカル映画『ペニーズ・フロム・ヘヴン』のように意図的にその画面と音楽のズレ(人物の画面上の歌声を有名な古いレコード音源から使用する強烈な異化効果)を利用するという方法論は『バード』では成立しない。観客にとっては、そこでチャーリー・パーカーが演奏しているように思わせてくれなくては映画的フィクションが形成されないのだ。

この点に関してイーストウッドとニーハウスは当初、常識的な方法に依拠するつもりだったらしい。つまり、誰か現代の一流プレイヤーに音源制作を任せるということだ。しかし結局「バードがバードを演る」というイーストウッドのひらめきでサントラ盤のコンセプトが固まった。チャーリー・パーカーの未亡人チャンから提供されたプライヴェート音源を中心に、その中からパーカーのソロだけを取り出して雑音を除去し、それに現代のジャズ・ミュージシャンの演奏を付加するというものである。そのため、チャーリー・パーカーが亡くなった時まだ十歳の子供だったモンティ・アレキサンダー(ピアノ)とバードの共演という「不可能な、夢のコンボ」が実現することになった。

ライナーノーツを執筆しているのはジャズ評論家レナード・フェザー。サントラ盤製作のスタッフには名前を連ねていないが、映画本体にはチャン等と共に「スペシャル・サンクス」としてクレジットされている。全11曲がこうした過程を経て新たな音盤として制作され、それらのオリジナルの特定等を彼は行っているが、それらをいちいちここに記述することはしない。興味ある方はアルバムをお聴きいただきたい。しかしいくつかポイントを絞って聴きどころを押さえておこう。

まず注目したいのが「ローラ」“Laura”である。映画ファンならば当然知っているはずの名曲。オットー・プレミンジャー監督『ローラ殺人事件』(原題は同じく“Laura”)の主題曲だ。パーカーはこの曲をアルバム「チャーリー・パーカー・ウィズ・ストリングス」“Charlie Parker with Strings the Master Takes”(Verve)で取り上げ、それがきっかけでジャズの世界でも広く知られるようになった。もっとも、これが有名になったのはその名演故でなく、逆に「オリジナルアルバムが発売された当時、あまりに不評だったからだ」ということも記しておかねばなるまい。「ビバップの革命家」たるべきパーカーがムード音楽風の弦楽オーケストラをバックにソロ演奏を披露するなど醜悪の極み、日和るのもエエ加減にせえ、というのが大方の反応だったのだ。

つまりパーカーが「シャリコマ」(俗悪な商業主義、コマーシャリズム)におもねったアルバムとして、これはそもそも世に出たのであった。本連載でもたびたび取り上げてきたが、ジャズレコードの世界では最初「シャリコマ」呼ばわりされたアルバムがやがて評価を逆転させる、という事態が時に起こる。これが典型的なそうした一枚で、またこれを一つの契機として、優れたソロイストによる「ウィズ・ストリングス」アルバムが制作されるようになった。そうした知識を知った上でこのアルバムに収録された「ローラ」を聴いていただきたいのだ。ただしレナード・フェザーによれば、サントラに収録された「『ローラ』は、パーカーがストリングスと録ったセッションに拠っているが、出典はいま一つ明らかではない」とのこと。これはつまり史上有名なヴァーヴ版のマスターテイクではないのだ。この件についてもニーハウスは語っている。

この作品には古い作品からの音源、ライヴ・コンサート録音、レニー・トリスターノ宅でのジャム・セッションやストリングスを擁したソロなど、「バード」の様々なソロが収められている。パーカーは大人数編成のストリングスでの共演をずっと望んでいたが、当時の経済状況では少人数のストリング・アンサンブルに甘んじざるを得なかったという。私達はそんな彼の夢を、本作の「ローラ」「パリの四月」「パーカーズ・ムード」の三曲で叶えることができた。(続く)